1. Una década de mordeduras de serpiente en Colombia ¿Dónde estamos y para dónde vamos?

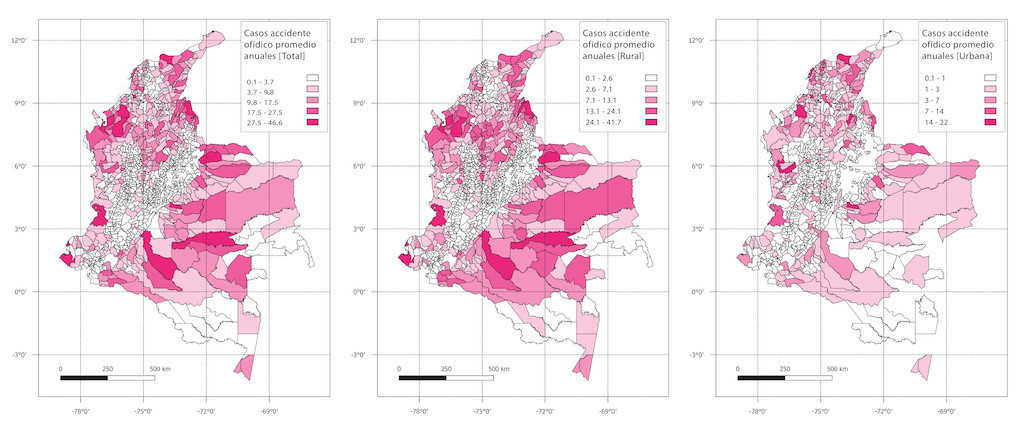

Entre el 2010-2020 en Colombia se presentaron aproximadamente 49.143 mordeduras de serpientes, 77% de ellas en entornos rurales, con un promedio anual de 4.469 eventos reportados, y una tasa de incidencia promedio de 9,27 eventos por cada 100.000 habitantes (Figura 1A). Entre los países de América del Sur, Colombia ocupa el tercer lugar en el número de casos totales por año y el sexto lugar en la tasa de incidencia, por cada 100.000 habitantes

[1]. La tasa de incidencia del evento mostró un crecimiento promedio anual total del 14,72%, con una variación acumulativa anual de 1,38%, siendo 2018 y 2019 los años con mayor número de eventos reportados. Esto significa que, en este periodo de tiempo, las mordeduras de serpientes aumentaron en promedio 65,76 ± 6,16 eventos por año.

Figura 1. Incidencia de mordeduras de serpientes en Colombia. (A) Gráfico que muestra la variabilidad anual absoluta de los casos y la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes durante el período 2010-2020. (B) Gráfico de líneas que muestra los casos reportados mensualmente durante el período 2010-2020. Los puntos representan la media por mes y las barras representan la desviación estándar (DE).

Durante enero, febrero y marzo se reportó la menor cantidad de eventos, mientras que en mayo y noviembre se registró el mayor número (Figura 1B). Este patrón coincide con el comportamiento climático bimodal de las regiones de Colombia que reportan el mayor número anual de eventos (Figura 2)

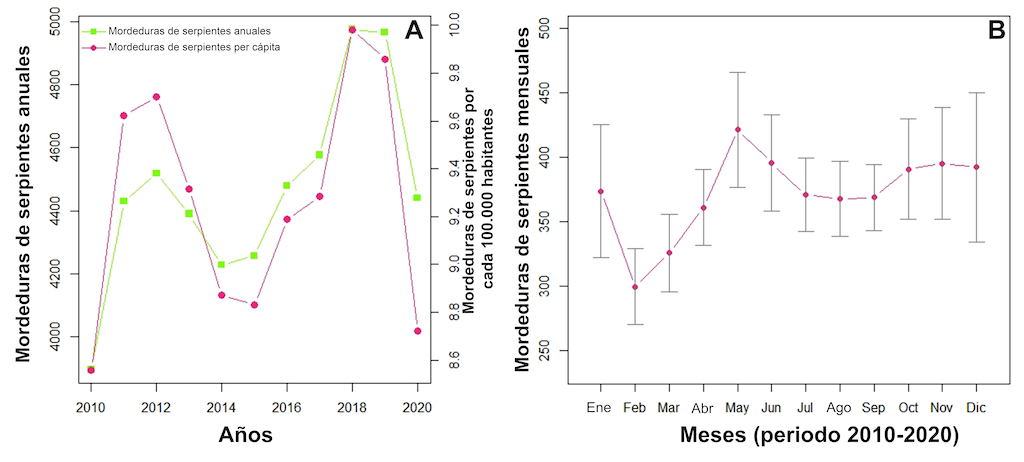

[2]. Después de realizar un análisis de series temporales que incluye una descomposición estacional y de tendencia utilizando la acumulación de los eventos (STL, siglas en inglés), la cual descompone la serie de tiempo en una serie que muestra la tendencia, y otra que muestra la estacionalidad, se encontró que hay dos temporadas de mayor riesgo, una entre abril-junio y la segunda entre octubre-diciembre.

Lo anterior concuerda con el patrón bimodal de lluvias de la región andina del país (Figura 1B). Además, existe una temporada de bajo riesgo en enero, que coincide con la marcada estación seca en la mayoría de las ecorregiones del país. En Colombia, el clima bimodal agregado nacionalmente se caracteriza por dos temporadas de lluvias, (abril-junio y octubre-noviembre) y dos temporadas secas (mitad de noviembre hasta marzo y entre julio y mitad de septiembre).

Las mordeduras de serpiente anuales a nivel nacional sugieren que son estacionales, con un mayor registro de casos que inicia en las temporadas de lluvias y disminuye al final de las temporadas secas. Esta relación entre la incidencia y las lluvias ha sido ampliamente explorada en Colombia por Bravo-Vega et al

[3]. Estos autores muestran que las temporadas secas y su asociación con las temporadas de lluvias son los factores explicativos detrás de la incidencia de las mordeduras de serpiente: las lluvias actúan como un recurso limitante, disminuyendo la incidencia durante las temporadas secas marcadas. Además, el análisis de la serie temporal muestra un aumento interanual en los casos entre 2018 y 2020, que puede corresponder al fenómeno de La Niña más reciente observado, donde aumentan las precipitaciones promedio; y la disminución mostrada en la tendencia después de 2020 se puede explicar por el confinamiento como resultado de la pandemia de COVID-19

[4,5]. Finalmente, la incidencia de mordeduras de serpiente per cápita no muestra un aumento anual constante. Por el contrario, a lo largo del periodo observado, los accidentes ofídicos muestran un comportamiento heterogéneo, con dos puntos máximos en 2013 y 2019 (Figura 1), lo que sugiere una tendencia cíclica interanual que puede reflejar patrones asociados con fluctuaciones macro-climáticas como lo es el fenómeno del niño y la niña (Figura 2).

Figura 2. Descomposición estacional y de tendencia (descomposición STL) de la serie temporal de casos. Se utilizaron datos mensuales y una frecuencia de muestreo de datos = 12 para capturar la variación estacional entre los meses, capturando así en el componente estacional, la estacionalidad intra-anual y en la tendencia la variación interanual. Al comienzo de cada año, el componente estacional disminuye notablemente debido a la marcada estación seca a nivel nacional. Además, después de 2018, la tendencia comienza a aumentar hasta 2020, lo cual puede corresponder con el fenómeno de La Niña más reciente y con el inicio de la pandemia de COVID-19.

1.1 Incidencia acumulada de mordeduras de serpientes en Colombia

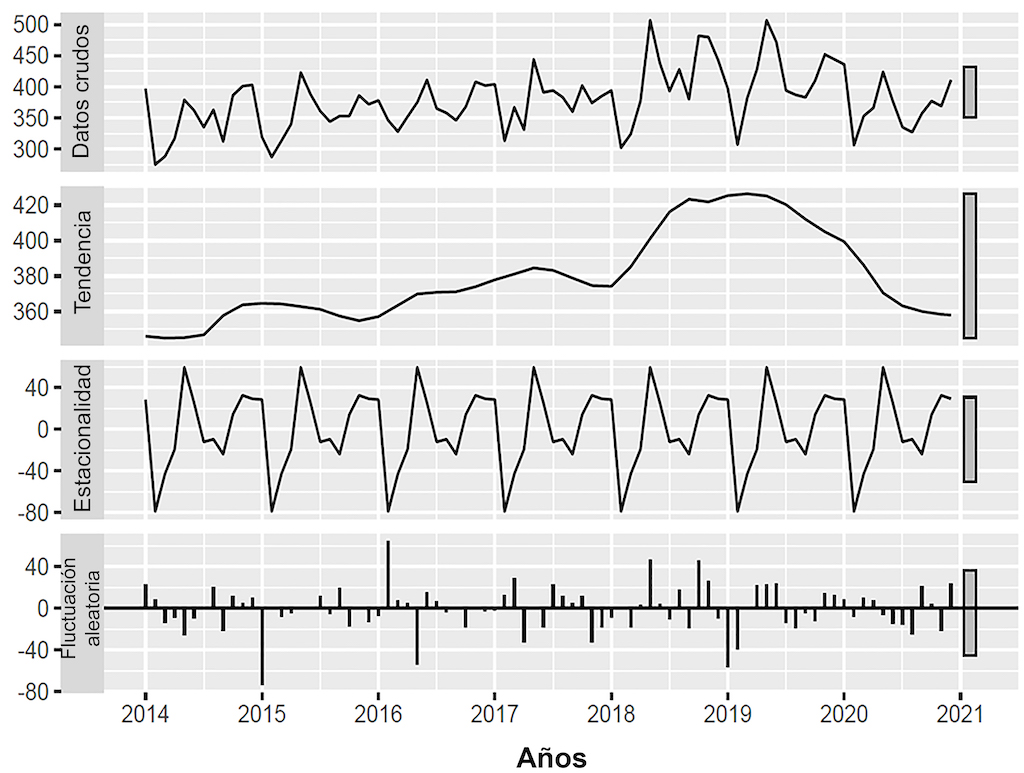

El promedio acumulado de la incidencia de mordeduras de serpientes ha mostrado diferencias significativas inter e intra-anuales. Cada período tiende hacia dos funciones matemáticas distintas, lo que indica que pertenecen a diferentes distribuciones y muestran un comportamiento distintivo a lo largo del tiempo. La incidencia interanual se ajusta bien a una función de saturación (Figura 3A; r2= 0,88, P < 0,0001), y los residuos se ajustan a una distribución normal (D = 0,17, P= 0,47), lo que indica que el modelo es significativo y está bien respaldado. Por lo tanto, la incidencia teórica anual esperada de mordeduras de serpientes en Colombia es de aproximadamente 4.401 accidentes ofídicos por cada año. Sin embargo, la incertidumbre del modelo de regresión es del 12%, lo que significa que la incidencia anual puede variar entre 3.872 y 4.929 accidentes, dato que concuerda con la variabilidad observada a lo largo del periodo evaluado.

Figura 3. Predicciones teóricas de la incidencia de mordeduras de serpientes en Colombia. (A) Predicción de la incidencia interanual mediante el modelo de regresión

por saturación. (B) Predicción de la incidencia intra-anual mediante el modelo de regresión racional. Los puntos rosados representan el promedio acumulado anual y mensual de las mordeduras de serpientes, respectivamente. La línea negra representa los modelos de regresión.

En contraste, la incidencia intra-anual se ajusta muy bien a una función racional (Figura 3B, r2= 0,96; P < 0,0001), pero los residuos no se ajustan a una distribución normal (D = 0,096, P= 0,004), lo que indica que el modelo es significativo, pero no está bien respaldado. Este hecho no invalida el modelo, ya que su capacidad predictiva es muy buena (r2 alto). Sin embargo, está limitada porque el modelo no puede garantizar que el valor de probabilidad encontrado sea el correcto

[6]. Según el modelo de regresión racional, se espera que la incidencia teórica mensual de mordeduras de serpientes en Colombia sea de aproximadamente 365,3 eventos por mes, con una incertidumbre que oscila entre 351 y 380 eventos mensuales. Sin embargo, debido a un ajuste deficiente de los residuos, es posible que la incidencia mensual predicha por el modelo esté cerca del 96% de la real.

A pesar de las diferencias entre las incidencias inter e intra-anuales, así como las limitaciones de las predicciones matemáticas, ambos modelos concluyen que el SIVIGILA ha logrado capturar en alto grado (> 88%) de completitud los accidentes ofídicos ocurridos en el país en la última década. Por lo tanto, si la notificación continúa esta tendencia o se mejora en el corto plazo, en pocos años los reportes podrían alcanzar una tendencia asintótica. Este resultado es un gran logro para el país, ya que durante el período entre 1975 y 1999 hubo un gran subregistro, con un reporte de 70,8 casos por año, y antes de 2010 se reportaron en promedio 2.161 eventos por año

[7,8].

Distribución espacial de las mordeduras de serpientes en Colombia

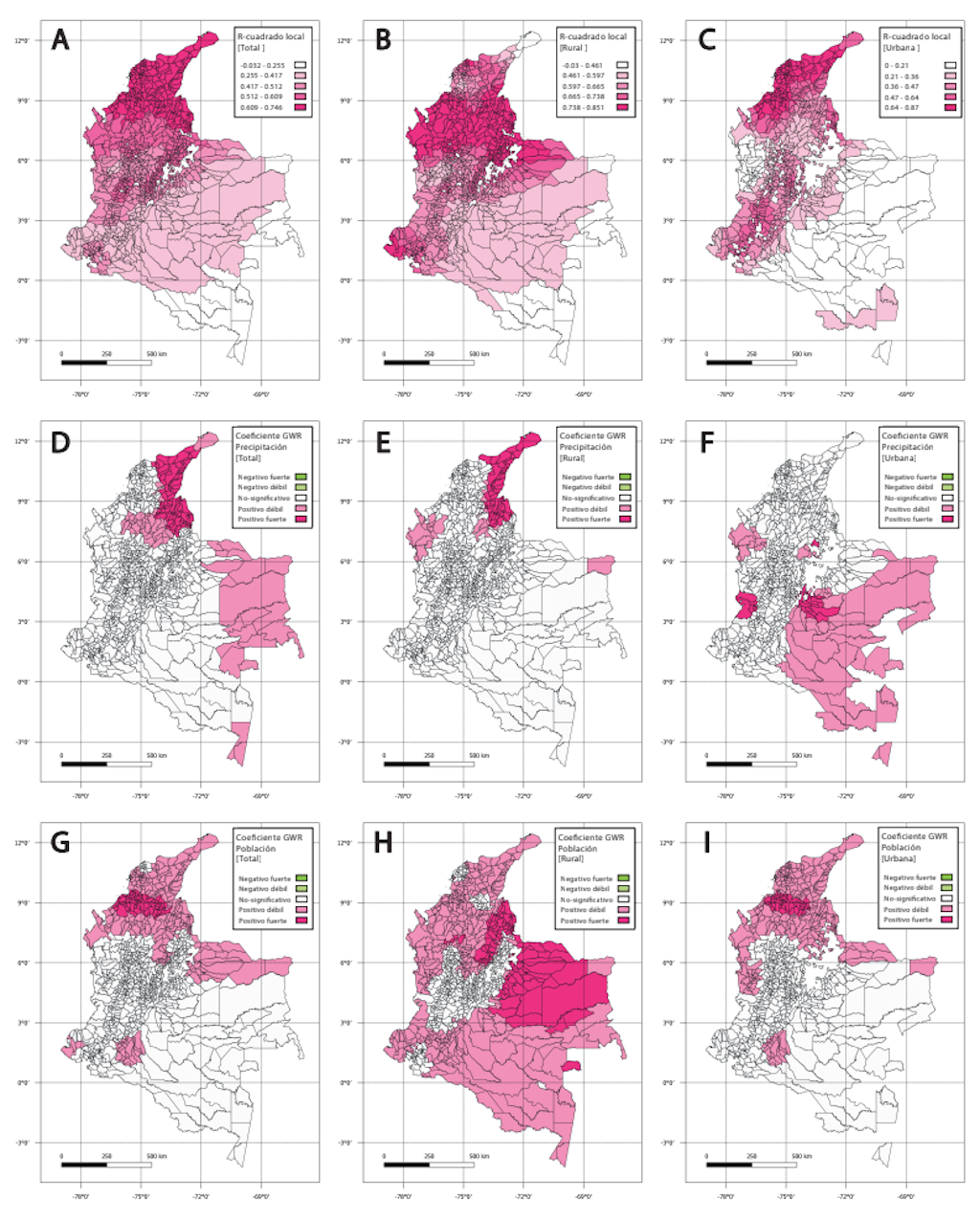

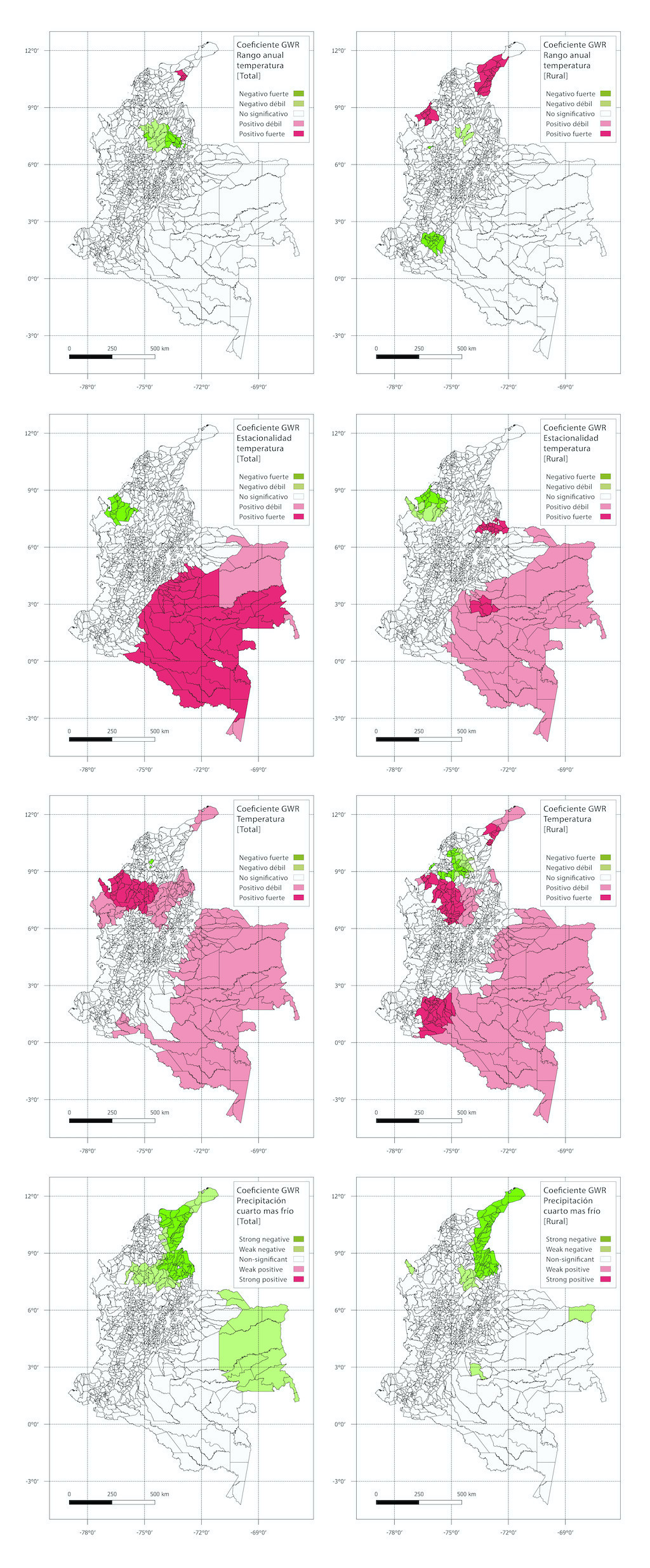

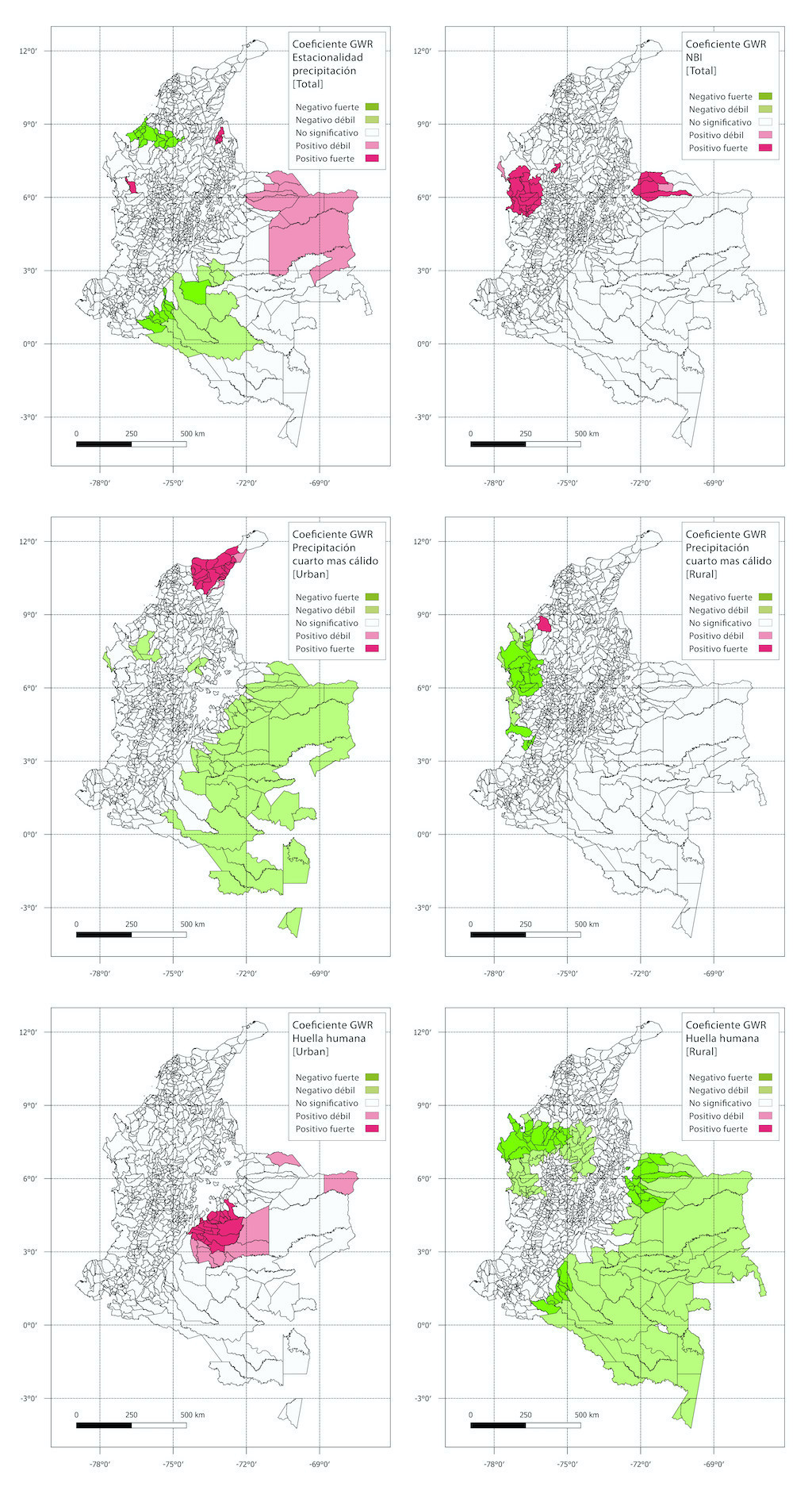

La regresión ponderada geográficamente (GWR, siglas en inglés) muestra que las variables bioclimáticas y socioeconómicas son responsables de la heterogeneidad espacial en la distribución de los accidentes ofídicos en Colombia (ver apéndice A y B). Además, al dividir la incidencia en casos urbanos y rurales, la capacidad predictiva del modelo aumenta (Tabla 1). Esta notable diferencia entre el coeficiente de determinación R2 de una regresión lineal múltiple ordinaria y el GWR, indica que la estructura espacial de los casos desempeña un papel importante en la distribución de la incidencia en el territorio nacional.

Tabla 1. Resultados para los modelos GWR de la incidencia

| Población |

R2* |

GWR R2 |

Variables explicativas |

| Total** |

0,19 |

0,56 |

Población, NBI, B1, B4, B7, B12, B15, B19 |

| Urbana |

0,05 |

0,53 |

Población, Índice de huella humana, B12, B18 |

| Rural |

0,36 |

0,67 |

Población, Índice de huella humana, B1, B4, B7, B12, B18, B19 |

* Este valor corresponde a un modelo lineal múltiple que no tiene en cuenta la estructura espacial. B1, B4, B7, B12, B15, B18 y B19 corresponden a variables bioclimáticas obtenidas del servidor Worldclim. (Consulte el Apéndice A y B para más detalles).

** El término «población total» se refiere a la suma de las poblaciones urbanas y rurales en las que ocurren las mordeduras de serpientes.

Todos los modelos se calibraron utilizando la totalidad de las variables bioclimáticas, demográficas y de perturbación humana (ver Apéndice A y B), y se seleccionó el «mejor» modelo mediante el criterio de información de Akaike (AIC, siglas en inglés). Las variables independientes que mejor explicaron el accidente ofídico variaron entre las regiones del país (Tabla 1), lo cual puede estar relacionado con las diferencias entre los factores que afectan la incidencia en las poblaciones urbanas y rurales. Las únicas variables compartidas entre la incidencia urbana, rural y urbana + rural fueron: población y B12 (precipitación). La distribución del coeficiente GWR para ambas variables se puede observar en la Figura 4 (la distribución de las otras variables, así como la distribución espacial de los casos a nivel municipal se muestran en el apéndice B).

Figura 4. Distribución espacial del R2 y los coeficientes del GWR. (A-C) R-cuadrado local para el modelo GWR en las tres poblaciones (Total, Rural y Urbana). Observe la variación espacial de los valores, donde la población urbana y total se ajustan mejor en la costa Caribe, pero la población rural se ajusta mejor en el sur y norte del Pacífico, el valle medio del Magdalena y el norte de los Llanos de la Orinoquía. (D-F) Coeficiente GWR para la precipitación. Observe las diferencias en la distribución espacial, donde para la población rural la precipitación afecta en gran medida la incidencia en el norte de la costa Caribe y en la región del Catatumbo, mientras que afecta a los casos urbanos en la mayor parte de la región del Orinoco y la Amazonia. (G-I) Coeficiente GWR para la población. Observe cómo la población rural impulsa la incidencia en la mayor parte del país, mientras que la población urbana impulsa principalmente la incidencia en el norte del Pacífico y la costa Caribe.

Estas diferencias resaltan la importancia de analizar datos discriminados, ya que el uso de datos agregados puede ocultar diversas asociaciones y comportamientos importantes. Por ejemplo, la huella humana no impulsa la incidencia total, pero es importante en la incidencia rural y urbana (consulte la Figura S2 en el apéndice B). De hecho, el coeficiente presenta un valor negativo en los casos rurales, lo que indica que un aumento en este índice está asociado con una reducción en el número de casos. Por el contrario, en los casos urbanos, el coeficiente muestra una relación positiva, lo que sugiere que un incremento en el índice conduciría a un aumento en el número de casos (Índice huella humana = 0-100, donde cero (0) indica sin impacto o huella humana y 100 impacto o huella humana total que ha transformado por completo el ecosistema original).

Por lo tanto, existe una relación compleja entre la huella humana y la incidencia de los accidentes ofídicos, la cual puede explicarse por la distribución espacial del coeficiente: en las poblaciones urbanas, la asociación positiva se encuentra principalmente en el departamento del Meta (Orinoquia Colombiana). Debido a la proximidad con la capital del país, este departamento ha sufrido una acelerada expansión de las fronteras urbana y agrícola conllevado a la pérdida de hábitat para las serpientes, y como consecuencia, a la disminución de la probabilidad de sufrir un accidente ofídico dentro las urbes. Sin embargo, de forma simultánea, se ha aumentado la frecuencia de mordeduras de serpientes en la zona peri-urbana en donde se presentan la expansión de estas fronteras. Por otro lado, la asociación negativa encontrada en áreas rurales ubicadas en el norte de la región Pacífica, cuenca media del río Orinoco y Amazonia, indica que la probabilidad de sufrir un accidente ofídico aumenta al estar los asentamientos rurales cerca o inmersos en los habitas naturales de las serpientes, así como debido a la exposición de los campesinos y trabajadores del campo al realizar actividades que perturban directamente los hábitats de las serpientes. Aun así, este efecto complejo debe ser analizado en detalle para comprender la asociación entre la intervención antrópica y la incidencia de mordeduras de serpientes, y su relevancia en la salud pública.

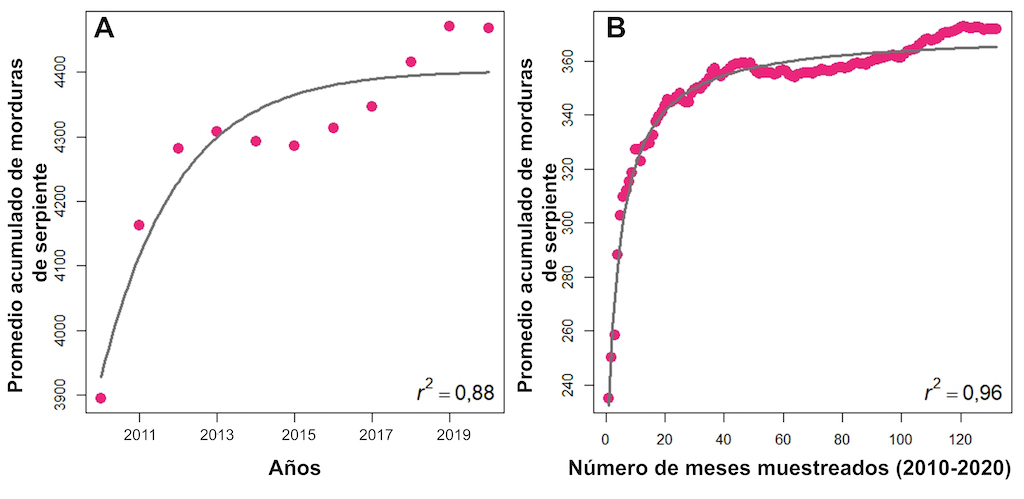

1.3 Incidencia per cápita de mordeduras de serpientes

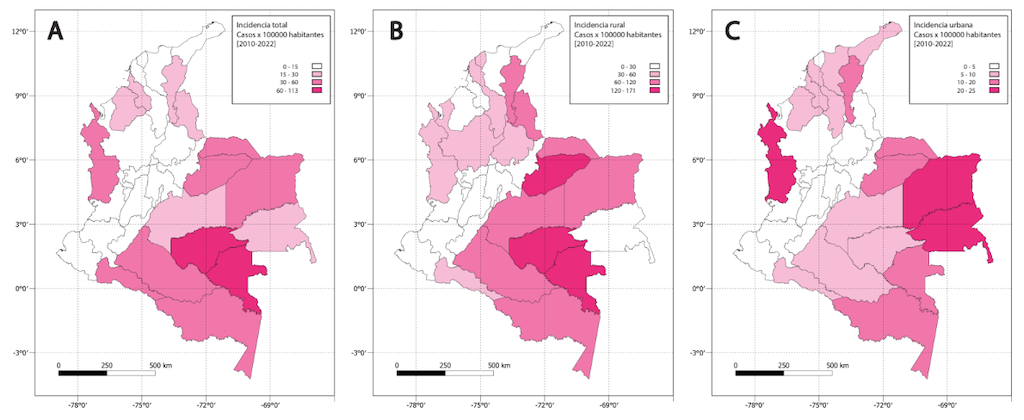

La incidencia per cápita de mordeduras de serpientes mostró una amplia variabilidad en los departamentos y ecorregiones de Colombia (ver

https://ofidismo.ins.gov.co/). A pesar de que los departamentos trans-andinos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander y Cesar tienen el mayor número de accidentes ofídicos por año (Figura 5), los departamentos cis-andinos de Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo (ecorregión amazónica), Arauca, Vichada y Casanare (ecorregión de la Orinoquia) presentaron la mayor incidencia per cápita (Tabla 2).

Figura 5. Incidencia de mordeduras de serpiente por cada 100.000 habitantes durante 2010-2020. (A) Incidencia total (B) Incidencia urbana (C) Incidencia rural.

Tabla 2. Incidencia por cada 100.000 habitantes de mordeduras de serpientes venenosas (2010-2020) dividida entre poblaciones rural, urbana y total (rural + urbana) que habitan los departamentos colombianos

| Departamento |

Incidencia per cápita promedio rural |

Incidencia per cápita promedio urbana |

Incidencia per cápita promedio total |

| Amazonas |

82,8 |

19,5 |

59,7 |

| Antioquia |

37,1 |

1,5 |

9,3 |

| Arauca |

101,9 |

12,1 |

45,4 |

| Atlántico |

38,1 |

3,8 |

5,3 |

| Bogotá D.C |

1,1 |

0,0 |

<0,001 |

| Bolívar |

39,3 |

6,3 |

13,8 |

| Boyacá |

12,0 |

0,7 |

5,5 |

| Caldas |

18,3 |

1,2 |

6,0 |

| Caquetá |

67,6 |

9,2 |

33,0 |

| Casanare |

133,5 |

11,9 |

43,8 |

| Cauca |

11,8 |

2,6 |

8,2 |

| Cesar |

66,7 |

12,5 |

26,3 |

| Chocó |

50,4 |

24,0 |

37,5 |

| Córdoba |

25,5 |

6,4 |

15,4 |

| Cundinamarca |

6,1 |

0,5 |

2,3 |

| Guainía |

29,6 |

23,4 |

27,8 |

| La Guajira |

17,4 |

5,5 |

10,9 |

| Guaviare |

164,6 |

5,7 |

71,6 |

| Huila |

24,5 |

2,2 |

11,1 |

| Magdalena |

28,6 |

8,3 |

13,7 |

| Meta |

81,5 |

7,8 |

25,7 |

| Nariño |

10,3 |

1,7 |

11,1 |

| Norte Santander |

84,3 |

4,6 |

16,8 |

| Putumayo |

58,6 |

8,8 |

34,4 |

| Quindío |

7,3 |

0,8 |

1,6 |

| Risaralda |

17,9 |

0,7 |

4,4 |

| San Andrés archipiélago |

0,0 |

1,8 |

1,3 |

| Santander |

30,8 |

2,3 |

9,3 |

| Sucre |

27,0 |

9,7 |

15,4 |

| Tolima |

16,7 |

2,4 |

6,9 |

| Valle del Cauca |

10,1 |

0,7 |

1,9 |

| Vaupés |

170,2 |

19,1 |

111,9 |

| Vichada |

70,3 |

23,6 |

50,0 |

| Promedio |

46,7 |

7,3 |

22,3 |

| Incidencia nacional per cápita |

|

|

9,3 |

| Incidencia nacional per cápita dividida por cada población |

5,0 |

0,78 |

2,4 |

Todas las incidencias per cápita de cada departamento son el promedio anual de las incidencias per cápita durante el período 2010-2020. La incidencia per cápita nacional se calculó con base en la población nacional por cada 100.000 habitantes durante el período 2010-2020.

Los departamentos cis-andinos comparten la población humana más baja del país, principalmente viviendo en áreas rurales (~60-63%) en lugar de asentamientos urbanos (~37-40%), teniendo una interacción cercana con los paisajes forestales intactos

[9]. Por lo tanto, en un contexto demográfico, estos departamentos representan un patrón opuesto al observado a nivel nacional, donde aproximadamente el 70% de los colombianos viven en asentamientos urbanos en lugar de áreas rurales

[9,10]. Este hecho, junto con la ocurrencia de mordeduras de serpientes descrita anteriormente, indica que la población rural colombiana ubicada en la Orinoquia y Amazonia es la más vulnerable a los accidentes por mordeduras de serpientes.

Sin embargo, como estándar global, en el sistema de vigilancia epidemiológica colombiano, la incidencia per cápita de accidentes ofídicos se calcula con base en la población total por cada 100.000 habitantes, en lugar de considerar por separado las poblaciones rurales y urbanas

[11,12]. Dado que en Colombia la mayoría de los pacientes envenenados por mordeduras de serpientes viven en entornos rurales, calcular la incidencia per cápita siguiendo el estándar global genera un sesgo significativo respecto a la verdadera incidencia que ocurre en el país.

Estudios previos realizados en Colombia han utilizado la medida estándar de incidencia; otros presentando una lectura errada de los datos, reportando una incidencia del accidente ofídico per cápita que varía desde 6,3 eventos en poblaciones con un bajo número de habitantes, hasta una incidencia per cápita de 20 eventos en los departamentos o municipios con un alto número de habitantes

[13,14]; y otros subestimaron la incidencia por departamento o ecorregión al no considerar por separado las poblaciones rurales y urbanas

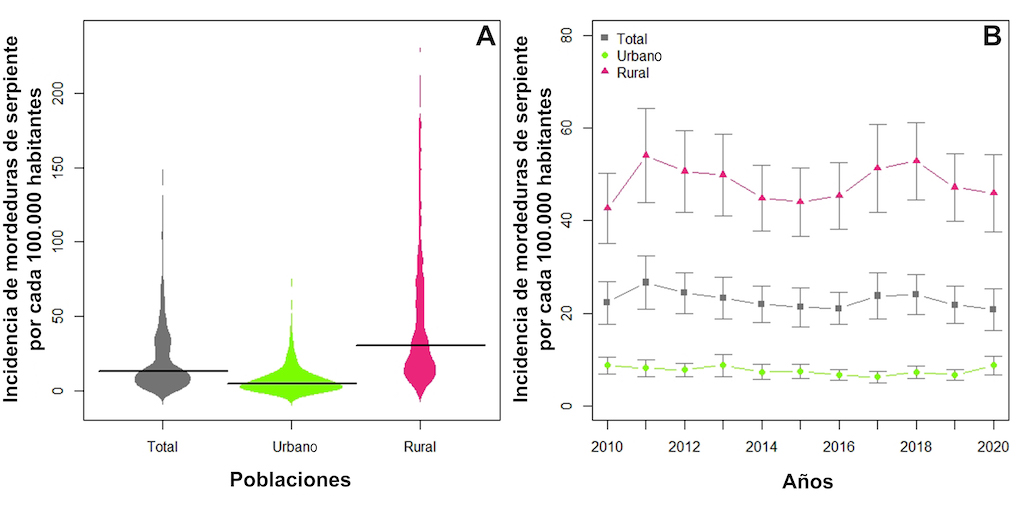

[15]. Después de analizar la incidencia de los accidentes ofídicos durante el período 2010-2020, encontramos que la incidencia per cápita de mordeduras de serpientes presentó diferencias significativas entre las poblaciones rurales y urbanas (Figura 6;

H (2) = 325;

P < 0,0001). De hecho, en la población rural la incidencia per cápita de las mordeduras de serpientes es de dos o tres veces más alta que la observada en la población urbana. Además, la incidencia per cápita de los accidentes ofídicos por departamento varía de 0 a 170,2 (x̄ = 46,7) eventos para la población rural, de 0 a 24 (x̄ = 7,3) para la población urbana, y de 0 a 11,2 (x̄ = 22,3) eventos para la población total por departamento.

Figura 6. Comparaciones de la incidencia per cápita de mordeduras de serpientes entre las poblaciones rural, urbana y total del departamento (cálculo estándar), agrupadas por años. (A) Gráfico de violín que muestra la distribución de la incidencia de mordeduras de serpientes per cápita por población. La línea negra horizontal representa la mediana. (B) Gráfico de líneas que muestra la incidencia per cápita de mordeduras de serpientes por población a lo largo del período estudiado (2010-2020). Los símbolos representan la media y las barras el error estándar (SE).

Del mismo modo, el promedio de la incidencia per cápita nacional del accidente ofídico en áreas rurales es cinco veces mayor a la reportada por evaluaciones anteriores (9,3 eventos

[13–16]). Estos resultados indican que la medida estándar subestima el impacto de las mordeduras de serpientes anuales en las poblaciones rurales vulnerables. Además, la medición estándar de la incidencia oculta la asociación entre factores ocupacionales, ambientales o conductuales que podrían estar incidiendo en la ocurrencia de los accidentes ofídicos; pero que, debido a esta falta de diferenciación entre poblaciones rural y urbana, no es posible ver su efecto.

Una estimación más precisa de la incidencia anual per cápita de los accidentes ofídicos es de vital importancia para la asignación e inversión de recursos en la mejora de las acciones de prevención y control de este evento

[11]. Por lo tanto, recomendamos calcular la incidencia per cápita de mordeduras de serpientes considerando por separado las poblaciones rurales y urbanas. De esta manera, las intervenciones y estrategias epidemiológicas que buscan la mitigación y prevención de los accidentes ofídicos pueden abordarse con base en una mejor comprensión de su incidencia.

Una de las limitaciones más serias en la estimación de la incidencia del accidente ofídico es la adquisición de datos sólidos. La vigilancia epidemiológica en países en desarrollo como Colombia a menudo presenta deficiencias significativas debido a la falta de recursos, personal de salud capacitado o infraestructura tecnológica. Sin embargo, desde 2004, cuando el accidente ofídico es incluido en el SIVIGILA como de reporte obligatorio

[13], se han realizado mejoras continuas para acelerar la curva de aprendizaje, así como para mejorar la estrategia epidemiológica nacional

[8,18]. Actualmente, el creciente número de accidentes por mordeduras de serpientes reportados entre 2010 y 2020 refleja los esfuerzos realizados para mejorar la estrategia de vigilancia epidemiológica en Colombia. Además, a lo largo del periodo estudiado, se observaron un total de 26 valores atípicos en la incidencia per cápita del accidente ofídico en los departamentos de Vaupés, Guaviare, Casanare y Atlántico. Estos eventos se asociaron negativamente con el tiempo (R = -0,67; P = 0,025), lo que indica que a medida que el sistema de notificación mejoró la adquisición de datos, los valores extremos disminuyeron.

Sin embargo, debido a que muchas poblaciones rurales en Colombia habitan en regiones extensas y aisladas con un limitado acceso al sistema de atención médica nacional

[19], actualmente, el SIVIGILA continúa subestimando significativamente la incidencia del accidente ofídico. Aunque los datos epidemiológicos recopilados a través de registros médicos son la forma más rentable de obtener datos confiables

[20], existen varios sesgos sociodemográficos (p. ej., pacientes que acuden a curanderos tradicionales o bajos ingresos familiares) que dificultan el recuento preciso del total de accidentes ofídicos anuales reportados. Para superar estas dificultades, se han propuesto modelos matemáticos que pueden estimar los patrones geográficos de incidencia de mordeduras de serpientes, así como el subreporte

[20].

Particularmente en Colombia, investigaciones recientes han desarrollado un marco de estimación bayesiana utilizando un modelo lineal generalizado de efectos mixtos basado en modelos teóricos para estimar el subreporte de los accidentes ofídicos en el país

[21]. Esta herramienta se enfocó en las mordeduras causadas por

Bothrops asper (talla X, peloegato) y

B. atrox (cuatro-narices, mapanare), las dos especies de serpientes venenosas de mayor importancia médica en el país, ya que causan aproximadamente el 62% de los casos anualmente

[14,22,23]. Este estudio estimó que alrededor del 10% de los casos totales no se reportan, lo que equivale a aproximadamente 447 casos no reportados cada año. Esta cifra puede parecer pequeña, pero dado que la mortalidad y la morbilidad aumentarán en estos casos debido a la falta de atención médica, las amputaciones y las muertes derivadas de estos casos también resultan subestimadas.

Estos modelos mostraron que la cuenca del Orinoco y la cuenca amazónica (región cis-andina) comparten el mayor riesgo de mordeduras de serpientes y el mayor subreporte en el país. Estos resultados concuerdan con la evaluación de la incidencia per cápita discutida anteriormente, así como con la alta incidencia per cápita en áreas rurales observada en los departamentos colombianos ubicados en la región cis-andina (Tabla 2). Además, estos modelos demostraron que los valores más altos de riesgo de mordeduras de serpientes se ubican en departamentos caracterizados por baja densidad de población, baja cobertura de infraestructura vial, presencia de poblaciones indígenas, baja urbanización, y en los cuales

B. atrox está distribuida (región cis-andina).

Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de los informes anuales de envenenamiento en Colombia provienen de Antioquia y la región Caribe (región trans-andina), áreas densamente pobladas y donde

B. asper está distribuida, las personas que viven en departamentos ubicados en la región cis-andina, donde

B. atrox está distribuida, son más propensas a sufrir una mordedura por esta serpiente.

Los modelos de inferencia estadística surgen como una forma costo-efectiva para estimar la carga de las mordeduras de serpientes en países tropicales como Colombia, que se ven limitados por factores sociodemográficos y de infraestructura. Sin embargo, los modelos matemáticos no pueden reemplazar los datos de incidencia recopilados a través de registros médicos, ya que presentan limitaciones, como se explica a continuación.

Muestreo de datos.— La mayoría de los datos de ocurrencia de especies se basan únicamente en registros de presencia de las especies, lo que causa sesgos en los modelos de nicho o distribución (ver

https://ofidismo.ins.gov.co/). Como ocurre con la mayoría de las áreas y especies tropicales, las especies de serpientes en Colombia carecen de conjuntos de datos grandes que incluyan tanto presencias como ausencias en sus distribuciones conocidas. Por lo tanto, los modelos de nicho o distribución suelen mostrar un sesgo espacial fuerte en el esfuerzo de muestreo, lo que causa que en la mayoría de los modelos se presente autocorrelación espacial

[24,25]. Este sesgo puede tener un impacto profundo en la correlación espacial entre variables ecoepidemiológicas, así como en la calidad del modelo que busca explicar la variabilidad en la incidencia del accidente ofídico. Por lo tanto, los modelos de ocurrencia de especies basados en datos únicamente de los registros de presencia de las especies deben ser empleados con precaución, y ser ajustados estadísticamente para obtener el «mejor modelo» posible

[24].

Supuestos sobre la población expuesta.— En países tropicales y andinos como Colombia, varios municipios presentan centros poblados o cabeceras municipales ubicados en altitudes elevadas en la que la presencia de serpientes es nula o muy baja. No obstante, la incidencia del accidente ofídico se calcula agrupando los casos por el nombre de la cabecera municipal sin tener en cuenta el gradiente altitudinal que abarca el municipio, o la localidad exacta en la que ocurren las mordeduras de serpiente. Esto causa un sesgo grave en la correlación entre la distribución geográfica de la incidencia de las mordeduras de serpientes y la distribución de las serpientes de importancia médica, así como en la correlación con variables ambientales asociadas con la dinámica del accidente ofídico

[21].

Especies simpátricas y crípticas.— En Colombia, al igual que en la mayoría de los países tropicales megadiversos en todo el mundo, varias especies comparten y superponen sus distribuciones geográficas (ver Capítulo 1). Por lo tanto, especies estrechamente relacionadas o que se asemejan mucho pueden generar sesgos en la identificación taxonómica de las especies durante el proceso de notificación del accidente ofídico. En particular, debido a las dificultades en la identificación taxonómica de especies por parte del médico tratante, la ficha de notificación del accidente ofídico en Colombia asocia únicamente los géneros de las serpientes venenosas que históricamente se han considerado de importancia médica (p. ej., el género

Bothrocophias no está en la ficha de notificación), pero no permite registrar el nombre de la especie cuando se informa una mordedura de serpiente.

Por lo tanto, a pesar de que el accidente ofídico es causado por una interacción negativa con una especie de serpiente específica, el SIVIGILA no puede detectar directamente la especie involucrada. La identificación errónea de la especie de serpiente genera un sesgo significativo en la frecuencia de los accidentes ofídicos en general, así como en el número total de mordeduras de serpientes por especie. Además, debido a que los parámetros de los modelos que definen la probabilidad de que durante un encuentro con una especie de serpiente se ocasione una mordedura, es necesario realizar un ajuste a través de una regresión lineal múltiple que asocie la frecuencia de encuentro para cada especie por separado

[20].

A pesar de sus limitaciones, los modelos matemáticos son herramientas predictivas poderosas cuando se utilizan como un instrumento sinérgico con los datos recopilados por sistemas de vigilancia epidemiológica (como el SIVIGILA), ayudando a determinar la incidencia de las mordeduras de serpientes a nivel local, regional y nacional, la demanda real de suero antiofídico y la selección de parámetros epidemiológicos importantes y factores subyacentes en la ecoepidemiología del accidente ofídico

[14,20,26].

1.4 Demografía de las mordeduras de serpientes

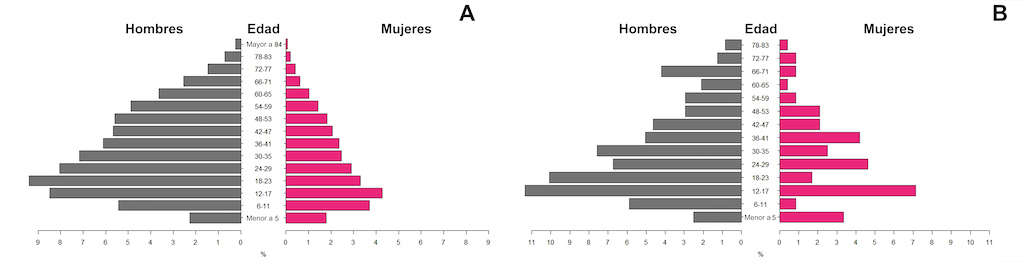

En Colombia, los hombres tienen significativamente más probabilidad de sufrir mordeduras de serpiente que las mujeres (t

(12.05) = -23,68;

P < 0,0001), con una proporción anual de accidentados de aproximadamente 1 mujer por cada 2,3-2,7 hombres. Esto concuerda con el comportamiento general de los accidentes por género, observado en la región de las Américas debido al tipo de labores realizadas en entornos rurales, así como con el patrón observado en países en desarrollo

[1,27]. En ambos géneros, la mayoría de las mordeduras de serpiente ocurren en personas entre los 12 y 29 años, que componen la fuerza laboral en las zonas rurales (Figura 7A). En Colombia las mordeduras de serpiente ocurren desde edades tempranas, como menores de 5 años (~4%), hasta en personas de edades avanzadas (<1%).

Figura 7. Distribución de mordeduras de serpientes según rangos de edades. (A) Gráfico de pirámide que representa la distribución por rango de edad de las mordeduras de serpiente en población colombiana durante el período 2010-2020. (B) Gráfico de pirámide que representa la distribución por rango de edad de los accidentes por mordedura de serpiente en población extranjera que recibió atención médica en instituciones de salud colombianas durante el período 2010-2020.

Durante el período 2010-2020, se registraron 239 mordeduras de serpientes en personas extranjeras que recibieron atención médica en instituciones de salud colombianas. Como puede verse en la Figura 7, estos eventos siguieron un patrón por género, similar al de los accidentes observados en la población colombiana, la mayoría ocurrieron en personas jóvenes con edades entre los 12 y 29 años. Sin embargo, la población extranjera presenta una heterogeneidad marcada en los grupos de edad de las mujeres, indicando que las mujeres de mediana edad (38 a 55 años) tienen una mayor probabilidad de sufrir una mordedura (Figura 7B).

Una revisión detallada del comportamiento del evento en poblaciones del país socialmente vulnerables muestra que, las poblaciones indígenas y afrocolombianas concentran el 97% de las mordeduras de serpiente (N = 8.888 eventos), siendo más frecuentes en la población indígena (53%) que en la afrocolombiana (44%). En los lactantes se encontró una incidencia promedio de 178,7 mordeduras por año; estos eventos ocurren principalmente en entornos rurales (74%), pertenecientes a comunidades de agricultores sin etnia declarada (78%), indígenas (14%) y afrocolombianos (8%). Aproximadamente el 4% del total de las mordeduras de serpiente reportadas en la última década ocurrieron en el resto de las poblaciones socialmente vulnerables, como discapacitados, desplazados, migrantes, prisioneros, embarazadas, indigentes, huérfanos, madres comunitarias, desmovilizados, pacientes psiquiátricos y víctimas de violencia.

La mayoría de las mordeduras de serpiente en el país ocurren en personas de los estratos socioeconómicos 1 y 2, agrupando aproximadamente el 84% y el 15% respectivamente, del total de accidentes ofídicos en el país. Sin embargo, estas proporciones pueden estar subestimadas o tener sesgos debido a que cerca del 75% de los registros de notificación carecen de los datos que describan el estrato socioeconómico. En las viviendas categorizadas como estratos 1 y 2 viven personas con bajos recursos y medios de vida, y a su vez, son quienes soportan la mayor carga de mordeduras de serpiente en Colombia

[28].

El 71,5% de las mordeduras de serpiente, ocurridas durante el período 2010-2020 (~49.143 eventos) involucraron a personas pertenecientes al régimen subsidiado de salud, un 11,6%, en personas que no tienen seguro médico, y el 16,9% restante correspondió a personas del régimen contributivo de salud (14,5%) o a regímenes especiales o excepcionales (1,9%: soldados, policías, entre otras). Esto significa que, además de las condiciones en que viven las personas de escasos recursos en áreas rurales, los accidentes por mordedura de serpiente representan una carga significativa para el sistema de salud porque la mayoría de las personas afectadas pertenecen a regímenes subsidiados.

De las tendencias descritas anteriormente, ninguna ha cambiado desde la evaluación nacional de la incidencia del accidente ofídico realizada en 2010

[14], lo que indica que los esfuerzos nacionales realizados en la última década para reducir los accidentes por mordedura de serpiente en Colombia y su carga en las poblaciones vulnerables y en el sistema de salud no han tenido un impacto relevante. Por lo tanto, el gobierno colombiano debe seguir fortaleciendo y mejorando sus estrategias de salud pública para enfrentar los accidentes ofídicos, ya que sigue siendo una enfermedad desatendida.

2. Cuadro clínico del envenenamiento por mordeduras de serpientes en Colombia

Después de analizar la información registrada en el SIVIGILA entre los años 2010 y 2020 sobre la sintomatología de las mordeduras de serpiente, se encontró que la mayoría de las mordeduras fueron causadas por serpientes de la familia Viperidae. Los casos de mordedura de serpiente causados por especies de los géneros

Bothrops,

Bothriechis,

Bothrocophias y

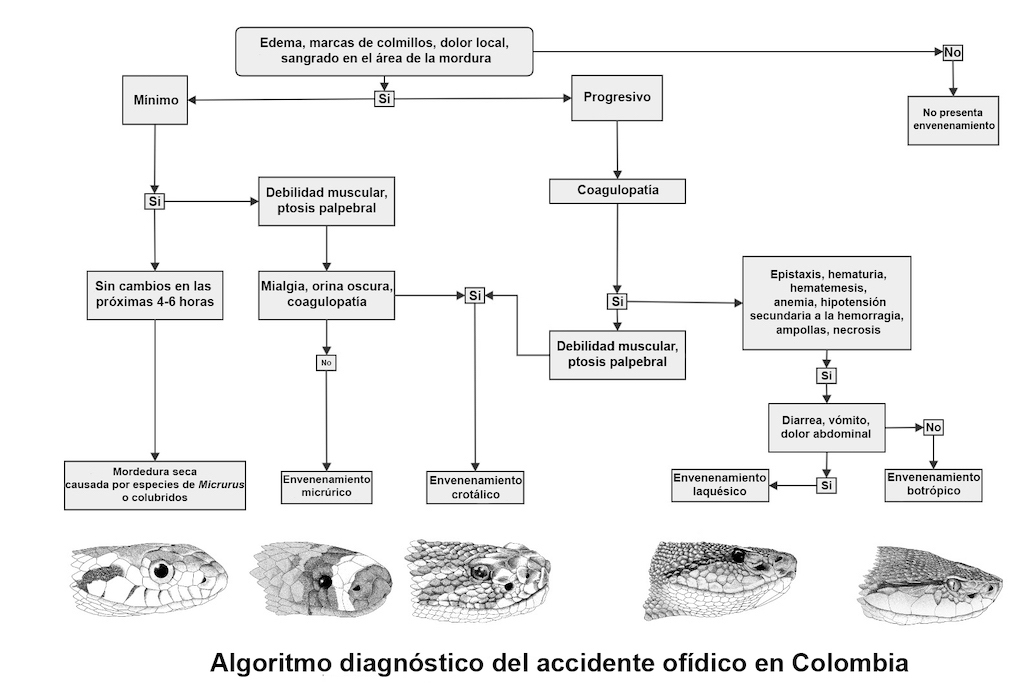

Porthidium se agruparon bajo la categoría de envenenamiento botrópico (62,4%; Tabla 3). El envenenamiento leve representó el 56-60% de los casos totales reportados al SIVIGILA, mientras que los casos graves representaron el 6,4-10% (Tabla 4). Por último, se propone un algoritmo general para el diagnóstico del tipo de envenenamiento en Colombia a partir de la sintomatología que exhiben los pacientes mordidos por una serpiente venenosa. (Figura 8).

Tabla 3. Frecuencia del tipo de envenenamiento por mordeduras de serpientes, según lo reportado al SIVIGILA en el periodo 2010-2020.

| Tipo de envenenamiento |

Número de casos durante 2010-2020 |

% |

| Víboras |

|

|

| Botrópico |

30.528 |

62,4 |

| Crotálico |

1.317 |

2,7 |

| Laquésico |

254 |

0,5 |

| Elápidos |

|

|

| Micrúrico |

601 |

1,2 |

| Hydrofíco |

65 |

0,1 |

| Colúbridos |

345 |

0,7 |

| Otros |

3.004 |

6,1 |

| No identificado |

12.821 |

26,2 |

| Total |

48.935 |

100 |

Tabla 4. Tipo de envenenamiento y gravedad durante el periodo 2010-2020.

| Severidad |

Botrópico |

% |

Crotálico |

% |

Laquésico |

% |

Micrúrico |

% |

| Leve |

16.966 |

56 |

767 |

58 |

135 |

53,1 |

380 |

63.2 |

| Moderado |

11.138 |

36 |

461 |

35 |

73 |

28,7 |

157 |

26,1 |

| Grave |

2.424 |

8 |

89 |

6,7 |

46 |

18,1 |

64 |

10.6 |

Botrópico: Envenenamientos causados por los géneros

Bothrops,

Bothriechis,

Bothrocophias y

Porthidium. Crotálico: Envenenamientos causados por

C. durissus. Laquésico: Envenenamientos causados por

L. acrochorda y

L. muta.Micrúrico:Envenenamientos causados por especies del género

Micrurus.

Figura 8. Algoritmo general para el diagnóstico del tipo de envenenamiento en Colombia.

2.1 Envenenamientos causados por vipéridos

Envenenamiento botrópico

El veneno de las serpientes de los géneros

Bothriechis, Bothrocophias, Bothrops y

Porthidium contiene toxinas que al actuar conjuntamente causan un cuadro clínico similar entre ellos, lo que permite que este envenenamiento clínicamente se agrupe bajo una categoría única llamada envenenamiento botrópico. Algunas de estas toxinas, como la fosfolipasa A2, las metaloproteinasas, las proteasas de serina y la L-aminoácido oxidasa, afectan la coagulación, destruyen los tejidos y promueven la inflamación

[29] (ver Capítulo 5). Según los datos del SIVIGILA, entre 2010-2020, los síntomas locales más frecuentes fueron marcas de colmillos, dolor, edema y eritema, que ocurrieron en el 91,6%, 90,9%, 85,4% y 38,4% de los casos, respectivamente (Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencia de síntomas locales secundarios al envenenamiento por vipéridos durante el periodo 2010-2020.

|

Envenenamiento Botrópico |

% |

Envenenamiento Crotálico |

% |

Envenenamiento Laquésico |

% |

| Casos totales |

30.528 |

|

254 |

|

1.317 |

|

| Síntomas |

| Marca de colmillos |

27.986 |

91,6 |

222 |

87,4 |

1.010 |

76,6 |

| Dolor |

27.762 |

90,9 |

222 |

87,4 |

1.042 |

79,1 |

| Edema |

26.091 |

85,4 |

199 |

78,3 |

1.113 |

84,5 |

| Eritema |

11.730 |

38,4 |

100 |

39,3 |

533 |

40,4 |

| Equimosis |

4.798

|

15,7 |

40 |

15,7 |

147 |

11,1 |

| Ampollas |

1.949 |

6,3 |

23 |

9 |

76 |

5,7 |

| Necrosis |

688 |

2,2 |

6 |

2,4 |

23 |

1,7 |

Botrópico: Envenenamiento causado por los géneros

Bothrops,

Bothriechis,

Bothrocophias y

Porthidium. Crotálico: Envenenamiento causados por

Crotalus durissus. Laquésico:Envenenamiento causados por

Lachesis acrochorda y

L. muta.

Los datos sugieren que el 21,7% de los pacientes presentó síntomas sistémicos. El veneno de estas serpientes altera la coagulación y suele causar manifestaciones como epistaxis, hematuria, hematoquecia, hematemesis, anemia, hipotensión secundaria a hemorragia o redistribución de líquidos, pero la incidencia de estos síntomas fue baja, y cada uno de ellos se presentó en menos del 5% de los pacientes. El síntoma hemotóxico más común fue el sangrado gingival, que se registró en 6,2% de los casos. Un efecto sistémico importante fue la insuficiencia renal aguda, y se reportó solo en el 1,02% de los casos (312 casos). La necrosis y el síndrome compartimental, que están asociados con la gravedad local, ocurrieron en el 2,25% y el 0,75% de los casos, respectivamente. Por otro lado, las complicaciones tipo infección local más comunes fueron celulitis (20,6%) y abscesos (3,26%). La Tabla 6 muestra los resultados específicos para cada tipo de envenenamiento.

Tabla 6. Frecuencia de síntomas sistémicos secundarios el envenenamiento por víboras durante el periodo 2010-2020

| Síntomas sistémicos |

Botrópico (N) |

% |

Laquésico (N) |

% |

Crotálico (N) |

% |

| Náuseas |

8.462 |

27,7 |

70 |

27,6 |

361 |

27,4 |

| Vómito |

4.690 |

15,4 |

42 |

16,5 |

207 |

15,7 |

| Sialorrea |

764 |

2,5 |

7 |

2,8 |

40 |

3,0 |

| Diarrea |

421 |

1,4 |

7 |

2,8 |

16 |

1,2 |

| Bradicardia |

474 |

1,5 |

9 |

3,5 |

20 |

1,5 |

| Hipotensión |

1.091 |

3,6 |

12 |

4,7 |

43 |

3,3 |

| Dolor abdominal |

1.640 |

5,4 |

22 |

8,7 |

70 |

5,3 |

| Facies neurotóxica |

198 |

0,6 |

2 |

0,8 |

18 |

1,4 |

| Trastornos visuales |

490 |

1,6 |

6 |

2,4 |

26 |

2,0 |

| Trastornos sensoriales |

348 |

1,1 |

4 |

1,6 |

16 |

1,2 |

| Debilidad muscular |

2.506 |

8,2 |

20 |

7,9 |

114 |

8,7 |

| Oliguria |

463 |

1,5 |

4 |

1,6 |

15 |

1,1 |

| Cianosis |

305 |

1,0 |

4 |

1,6 |

13 |

1,0 |

| Epistaxis |

354 |

1,2 |

219 |

86,2 |

12 |

0,9 |

| Sangrado gingival |

1.902 |

6,2 |

17 |

6,7 |

46 |

3,5 |

| Hematemesis |

836 |

2,7 |

10 |

3,9 |

22 |

1,7 |

| Hematuria |

693 |

2,3 |

6 |

2,4 |

27 |

2,0 |

| Hematoquecia |

102 |

0,3 |

1 |

0,4 |

4 |

0,3 |

| Vértigo |

1.564 |

5,1 |

10 |

3,9 |

68 |

5,2 |

| Ptosis palpebral |

74 |

0,2 |

1 |

0,4 |

9 |

0,7 |

| Disartria |

409 |

1,3 |

5 |

2,0 |

24 |

1,8 |

| Disfagia |

111 |

0,4 |

0 |

0 |

9 |

0,7 |

| Celulitis |

6.294 |

20,6 |

47 |

18,5 |

277 |

21 |

| Absceso |

997 |

3,3 |

3 |

1,2 |

46 |

3,5 |

| Necrosis |

688 |

2,2 |

6 |

2,4 |

23 |

1,7 |

| Mionecrosis |

122 |

0,4 |

1 |

0,4 |

5 |

0,4 |

| Fascitis |

224 |

0,7 |

4 |

1,6 |

3 |

0,2 |

| Trastornos circulatorios |

648 |

2,1 |

7 |

2,8 |

27 |

2,0 |

| Síndrome compartimental |

228 |

0,7 |

3 |

1,2 |

10 |

0,8 |

| Anemia |

393 |

1,3 |

4 |

1,6 |

9 |

0,7 |

| Shock hipovolémico |

250 |

0,8 |

6 |

2,4 |

14 |

1,0 |

| Shock séptico |

146 |

0,5 |

1 |

0,4 |

3 |

0,2 |

| Infección respiratoria aguda |

312 |

1,0 |

6 |

2,4 |

8 |

0,6 |

| Coagulación intravascular diseminada |

188 |

0,6 |

3 |

1,2 |

3 |

0,2 |

| Hemorragia subaracnoidea |

99 |

0,3 |

2 |

0,8 |

1 |

0,1 |

| Edema cerebral |

99 |

0,3 |

2 |

0,8 |

7 |

0,5 |

| Falla ventilatoria |

173 |

0,6 |

4 |

1,6 |

18 |

1,4 |

| Coma |

58 |

0,2 |

0 |

0 |

1 |

0,1 |

| Muerte |

249 |

0,8 |

4 |

1,6 |

7 |

0,5 |

| Choque séptico |

6.294 |

20,6 |

47 |

18,5 |

277 |

21 |

Envenenamiento laquésico

Los síntomas de este envenenamiento son similares al del envenenamiento botrópico, pero su gravedad es mayor debido a la gran cantidad de veneno inoculado por estas especies, así como a las toxinas con efecto colinérgico presentes en su veneno; los síntomas típicos del envenenamiento son bradicardia, diarrea e hipotensión

[22]. El porcentaje de casos causados por

Lachesis, basado en los reportes al SIVIGILA entre 2010 – 2020, fue del 0,5%; el 18% fueron clasificados como graves. El 55% de las mordeduras fueron en las extremidades inferiores, el 38% en las superiores y el resto en otras ubicaciones corporales. Las manifestaciones más frecuentes fueron: marcas de colmillos (87,4%), dolor (87,4%), epistaxis (86,2%) y edema (78,3%). Hipotensión, bradicardia y diarrea, se reportaron en el 4,7%, 3,5% y 2,7%, respectivamente. El tipo más frecuente de infección local fue la celulitis, que se informó en el 18,5% de los casos (Tabla 5 y 6).

Envenenamiento crotálico

En Colombia, el envenenamiento crotálico es causado por

Crotalus durissus. Este evento se caracteriza por los síntomas típicos de coagulopatía observados en las mordeduras de serpiente de la familia Viperidae, pero los síntomas locales son de menor intensidad que los presentes en el envenenamiento botrópico y laquésico. A su vez, el envenenamiento crotálico presenta manifestaciones como rabdomiólisis, orina oscura, insuficiencia renal aguda secundaria y parálisis neuromuscular, que se consideran muy característicos de este tipo de envenenamiento

[22].

En este reporte, los casos de envenenamiento crotálico, y las manifestaciones hemorrágicas, ocurrieron en menos del 4% de los pacientes. Los efectos neurotóxicos como falla ventilatoria, ptosis palpebral, disartria o facies neurotóxica se describieron en menos del 2% de los pacientes, mientras que la debilidad muscular se observó en 8,6% de los casos. Rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda secundaria ocurrieron en menos del 1% de los casos. El tipo más frecuente de infección local fue la celulitis, reportada en el 21% de los casos (Tabla 6).

El porcentaje de casos de envenenamiento crotálico durante el periodo estudiado fue del 2,7%, de estos, 56% se produjo en las extremidades inferiores, 31% en las extremidades superiores y el resto en otras ubicaciones. Las manifestaciones más frecuentes fueron locales: edema (84,5%), dolor (79,1%), marcas de colmillos (76,6%) y eritema (40,4%). Se describieron equimosis, ampollas y necrosis en el 11%, 5,7% y 1,7% de los casos, respectivamente (Tabla 5).

2.2 Envenenamientos causados por elápidos

Envenenamiento micrúrico e hydrófico

El veneno de los elápidos americanos es neurotóxico, sus toxinas afectan el funcionamiento de la unión neuromuscular a nivel pre y postsináptico (ver Capítulo 5). El cuadro clínico del envenenamiento se caracteriza por debilidad muscular que se observa inicialmente en los músculos más pequeños (párpados, músculos oculomotores, fonación y deglución), progresando a grupos musculares más grandes hasta que se llega a la insuficiencia respiratoria y la muerte en pocas horas

[30].

El 63% de los casos correspondieron a envenenamiento leve (solo manifestaciones locales), el 26% moderado y el 10% grave. El 50% ocurrió en extremidades inferiores y el 38% en extremidades superiores; en los dedos de las manos y los pies se presentó en el 6% y el 3% de los casos, respectivamente. Menos del 1% de los casos ocurrieron en áreas del cuerpo que tradicionalmente se consideraban poco probables para que se presente una mordedura de serpiente

Micrurus (cabeza, cuello, tórax, espalda y abdomen) debido su tamaño reducido y limitada su apertura mandibular en su mordida (ver Capítulo 5).

En este tipo de envenenamiento, los síntomas locales son escasos, pero según los datos de SIVIGILA, en más del 75% de los casos se encontraron signos como marcas de colmillos (78,9%) y dolor (80,9%). Menos del 5% de los casos presentaron síntomas característicos como dificultad en el habla (habla arrastrada), ptosis palpebral, trastornos visuales, sialorrea, disfagia, facies neurotóxica y fallo ventilatorio (Tabla 7). La dificultad en el habla, debilidad muscular, a salivación excesiva, disfagia y trastornos visuales fueron las manifestaciones más frecuentes en el envenenamiento moderado, y el fallo ventilatorio en los casos graves (91%) (Tabla 8).

Tabla 7. Distribución de frecuencia para los síntomas causados por envenenamientos por

Micrurus sp. durante el periodo 2010-2020.

| Síntomas |

Número de casos reportado por SIVIGILA |

% |

| Marcas de colmillos |

474 |

78,9 |

| Dolor |

486 |

80,9 |

| Edema |

350 |

58,2 |

| Eritema |

244 |

40,6 |

| Náuseas |

168 |

27,9 |

| Parestesia |

156 |

26,0 |

| Debilidad muscular |

79 |

13,1 |

| Vómito |

59 |

9,8 |

| Sialorrea |

24 |

4,0 |

| Vértigo |

31 |

5,2 |

| Dificultad en el habla |

27 |

4,5 |

| Ptosis palpebral |

25 |

4,2 |

| Fallo ventilatorio |

22 |

3,7 |

| Disfagia |

12 |

2,0 |

| Facies neurotóxica |

22 |

37 |

| Ampollas |

11 |

1,8 |

| Sangrado gingival |

6 |

1,0 |

| Epistaxis |

3 |

0,5 |

| Trastornos visuales |

28 |

4,0 |

| Trastornos sensoriales |

23 |

3,8 |

Tabla 8. Distribución de frecuencia de síntomas sistémicos causados por envenenamientos por

Micrurus según severidad del envenenamiento durante el periodo 2010-2020.

| Síntoma |

Casos Moderados |

Casos Graves |

|

N |

% |

N |

% |

| Parestesia |

42 |

26,9 |

23 |

14,7 |

| Debilidad muscular |

32 |

40,5 |

23 |

29,1 |

| Vómito |

32 |

54,2 |

14 |

23,7 |

| Sialorrea |

10 |

41,7 |

11 |

45,8 |

| Vértigo |

10 |

32,3 |

2 |

6,4 |

| Dificultad en el habla |

13 |

48,1 |

12 |

44,4 |

| Ptosis palpebral |

9 |

36 |

14 |

56 |

| Fallo ventilatorio |

2 |

9.1 |

20 |

90,9 |

| Disfagia |

5 |

41,7 |

6 |

50 |

| Trastornos visuales |

12 |

42,9 |

7 |

25 |

| Trastornos sensoriales |

6 |

26,1 |

9 |

39,1 |

| Facies neurotóxica |

7 |

31,8 |

14 |

63,6 |

En 131 casos (21%), el nombre común de la serpiente estaba relacionado con una víbora, más que con las serpientes coral. Por lo tanto, es muy posible que los síntomas como sangrado gingival, epistaxis y ampollas se hayan reportado en el formulario de SIVIGILA debido a la identificación incorrecta de la especie o como error. Aunque el veneno de las serpientes coral contiene fosfolipasas y existen algunos informes de coagulopatía

[31], estos síntomas rara vez se relacionan con sangrado.

No obstante, Rodríguez-Vargas et al.

[82] demostraron que la composición de los venenos de

Micrurus helleri,

M. medemi y

M. sangilensis contiene porcentajes significativos de metaloproteasas (9,8-13,8%) en su proteoma, así como una marcada actividad enzimática y proteasa. Estos hallazgos tienen serias implicaciones en la salud pública, así como en el manejo clínico de los pacientes, ya que: (1) estas serpientes habitan en zonas urbanas y periurbanas; (2) la capacidad neutralizante de los antiofídicos disponibles en el mercado es limitada; y (3) el cuerpo médico y el SIVIGILA, quienes diagnostican los casos y clasifican el accidente el envenenamiento micrúrico, basan su criterio en la ausencia o leve formación de edema, ausencia de hemorragias, y ausencia o leve manifestación de coagulopatías. Por lo tanto, recomendamos que, en el futuro próximo, se deben invertir esfuerzos importantes en la caracterización de los venenos de las restantes especies endémicas de Colombia, ligando sus perfiles proteómicos con los signos clínicos observados en los pacientes, así como su distribución geográfica, ecológica y relación filogenética.

La especie

Hydrophis platurus (serpiente marina de vientre amarillo) es la única serpiente marina presente en Colombia. A lo largo de la historia de la vigilancia epidemiológica de las mordeduras de serpiente, el envenenamiento causado por esta especie ha sido controvertido. Según los datos de SIVIGILA durante el período 2010-2020, se reportaron 65 casos de mordeduras causadas por esta serpiente. Sin embargo, esta información no es confiable debido a que la ubicación geográfica de las mordeduras no correspondía con la distribución conocida de esta especie, lo que indica que se produjo una identificación errónea de la serpiente que causó el envenenamiento (ver Capítulo 1).

Por ejemplo, 61 casos reportados ocurrieron en localidades continentales dentro de la cordillera de los Andes, o en la costa caribe, que está fuera del rango de distribución histórico conocido (ver Capítulo 1). Otros cuatro casos se reportaron en localidades ubicadas sobre el océano Pacífico, que es la distribución conocida para esta especie, pero el nombre común reportado corresponde a nombres comunes de víboras locales en lugar de nombres comunes de serpientes marinas. Además, los síntomas de estos casos fueron locales, como dolor o edema, y no hubo descripciones de ningún síntoma neurotóxico como se esperaría en el envenenamiento causado por serpientes marinas

[32]. Por lo tanto, concluimos que durante el periodo 2010-2020 en Colombia no hay casos oficiales de envenenamiento causado por

Hydrophis platurus. No obstante, existen registros históricos de envenenamiento por

H. platurus en localidades como Guapí (desembocadura del río Guapí, Cauca), Isla Gorgona; Tumaco y El Charco, municipios de la costa pacífica de Nariño

[13,30,43].

2.3 Uso del suero antiofídico, prácticas no médicas y riesgo de mordeduras de serpientes

Uso del suero antiofídico

Durante el periodo analizado, la aplicación de suero antiofídico (SAO) mostró diferencias significativas tanto entre los géneros de serpientes, como dentro de las categorías de gravedad del envenenamiento por género. La «Guía para el manejo de emergencias toxicológicas» del Ministerio de Salud de Colombia indica la dosis de SAO que debe recibir cada tipo y grado de envenenamiento, según el fabricante

[35]. A pesar de esto, para todos los géneros de serpientes considerados de importancia médica y disponibles en la ficha de notificación del evento (Bothrops,

Crotalus,

Lachesis, Porthidum y

Micrurus), hubo un número considerable de envenenamientos en los cuales el suero antiofídico no fue aplicado (Tabla 9).

Tabla 9. Diferencias de uso de suero antiofídico entre tipo de envenenamiento y género de serpiente venenosa evaluado usando la prueba de Chi-cuadrado para variables politómicas.

| Género |

Gravedad |

Uso suero antiofídico |

Chi-cuadrado |

| No |

Sí

|

| Bothrops |

Leve |

3.065 |

13.945 |

585,9; df=2; p < 0,0001 |

| Moderado |

946 |

10.261 |

| Grave |

206 |

2.238 |

| Crotalus |

Leve |

230 |

540 |

19,79; df=2; p < 0,0001 |

| Moderado |

100 |

367 |

| Grave |

11 |

78 |

| Lachesis |

Leve |

33 |

103 |

7,89; df= 2; p < 0,019 |

| Moderado |

9 |

64 |

| Grave |

4 |

42 |

| Porthidium |

Leve |

575 |

1.649 |

13,58; df = 2; p < 0,001 |

| Moderado |

174 |

689 |

| Grave |

9 |

50 |

| Micrurus |

Leve |

179 |

204 |

12; df=2; p < 0,0018 |

| Moderado |

51 |

107 |

| Grave |

20 |

44 |

df= grados de libertad; p = probabilidad bajo el supuesto de que no hay efecto o no hay diferencia.

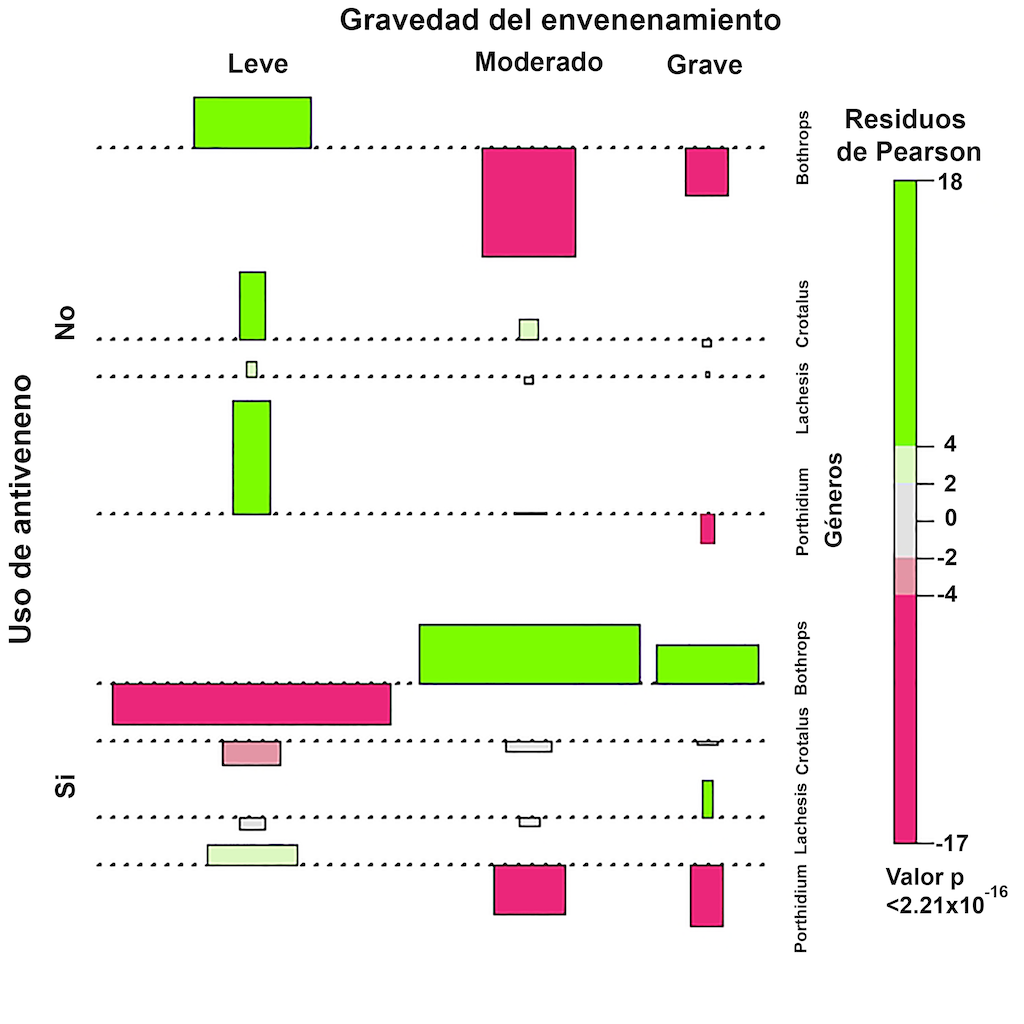

En general, los médicos han evitado el uso de la terapia con suero antiofídico cuando los pacientes son clasificados en categorías de envenenamiento leve. En contraste, se observó un número significativamente alto de casos con aplicación de suero antiofídico en el envenenamiento botrópico moderado y grave, así como en el envenenamiento laquésico grave (Figura 9). Particularmente, el envenenamiento causado por especies de

Porthidium, que se considera y se trata clínicamente como envenenamiento botrópico, mostró un número significativamente alto de casos con aplicación de suero antiofídico cuando el paciente fue clasificado como envenenamiento leve, pero significativamente bajo cuando el paciente fue clasificado como envenenamiento moderado o grave. De manera similar, la mayoría de los envenenamientos micrúricos solo se tratan con suero antiofídico cuando los pacientes son clasificados como casos de envenenamiento moderado o grave. Sin embargo, en las mordeduras causadas por especies del género

Micrurus, los datos proporcionados por SIVIGILA no permitieron una asociación precisa entre la gravedad del envenenamiento, el tratamiento aplicado y el resultado de la incidencia (paciente vivo/fallecido).

Figura 9. Diferencias en el uso del suero antiofídico entre los géneros de serpientes, así como dentro de las categorías de gravedad del envenenamiento (Chi-cuadrado para variables politómicas).

Prácticas no médicas usadas contra las mordeduras de serpientes en Colombia

La mayoría de las prácticas no médicas fueron reportadas en envenenamientos botrópico, crotálico y laquésico, siendo significativamente alto el número de casos reportados en el envenenamiento botrópico moderado y grave (Tabla 10). En particular, prácticas como rezos y succión de la mordedura fueron muy frecuentes en todas las categorías de gravedad del envenenamiento botrópico, mientras que el uso de emplastos y pociones de hierbas fue significativamente alto en el envenenamiento moderado y grave. El número de casos de envenenamiento botrópico sin prácticas no médicas fue significativamente bajo. En el envenenamiento crotálico, laquésico y micrúrico no se observaron diferencias significativas entre las prácticas no médicas, independientemente del grado de envenenamiento. Particularmente, en el envenenamiento causado por especies de

Porthidium se encontró que un número significativamente alto de uso de prácticas no médicas en todos los grados de envenenamiento.

Las prácticas no médicas son comunes en las mordeduras causadas por vipéridos, particularmente entre los pacientes con envenenamiento botrópico, las cuales representan el 21% de los casos totales reportados. De estos casos, el uso de pociones (30%), emplastos de hierbas (24%) y prácticas mágicas o rezos (22%), fueron las más frecuentes, lo cual concuerda con lo reportado previamente por otros autores

[36–39]. La mayoría de estas prácticas se consideran controvertidas, ineficaces o peligrosas, ya que se ha demostrado que los tratamientos tradicionales realizados por chamanes y curanderos son inadecuados para combatir el envenenamiento botrópico

[40–42]. Estas prácticas se han contraindicado dado que retrasan el tratamiento oportuno y adecuado del paciente, así como el uso de suero antiofídico que es la única terapia comprobada que reduce las complicaciones clínicas y las posibles secuelas

[35,43].

Sin embargo, en la mayoría de los casos, debido a la lejanía o falta de centros de salud y asistencia médica en áreas rurales, los chamanes y curanderos son los primeros respondientes. Las medicinas tradicionales y prácticas no médicas de primeros auxilios no cuentan un efecto comprobado sobre el envenenamiento causado por mordeduras de serpiente

[38]. No obstante, actualmente son escasas las investigaciones que han tenido por objeto demostrar la eficacia clínica de las medicinas y prácticas tradicionales frente a los síntomas de envenenamiento como dolor, edema, eritema, náuseas, parestesia, visión borrosa, mialgias, cefalea, debilidad y cansancio; o síntomas psicológicos como trastorno de estrés postraumático y trastorno depresivo

[44–49]. Es necesario realizar más investigaciones para generar evidencia sobre la eficacia y el posible uso de la medicina tradicional en el tratamiento de los síntomas derivados de los accidentes ofídicos. Sin embargo, en la actualidad, el único tratamiento con respaldo clínico sigue siendo la administración de suero antiofídico.

Tabla 10. Prácticas no médicas usadas contra las mordeduras de serpientes en Colombia, según la gravedad del envenenamiento.

| Género |

Clasificación de gravedad |

Emplastos de hierbas |

Pociones |

Prácticas mágicas o rezos |

Succión |

Otros |

Chi-cuadrado |

| Bothrops |

Leve |

1.076 |

1.361 |

1.062 |

152 |

1.252 |

105,1; df= 8; p < 0,0001 |

| Moderado |

916 |

1125 |

841 |

95 |

725 |

| Grave |

266 |

351 |

294 |

20 |

150 |

| Crotralus |

Leve |

47 |

75 |

48 |

16 |

42 |

10,63; df=8; p = 0,22 |

| Moderado |

40 |

54 |

28 |

5 |

34 |

| Grave |

8 |

7 |

10 |

0 |

4 |

| Lachesis |

Leve |

8 |

9 |

5 |

1 |

13 |

5,79; df=8; p = 0,67 |

| Moderado |

3 |

6 |

4 |

1 |

4 |

| Grave |

3 |

11 |

6 |

0 |

6 |

| Porthidium |

Leve |

191 |

273 |

104 |

14 |

142 |

37,4; df=10, p < 0,0001 |

| Moderado |

105 |

122 |

48 |

15 |

66 |

| Grave |

9 |

7 |

6 |

2 |

3 |

| Micrurus |

Leve |

9 |

241 |

20 |

6 |

25 |

6,21; df=8; p = 0,62 |

| Moderado |

6 |

10 |

12 |

1 |

9 |

| Grave |

5 |

4 |

5 |

0 |

5 |

La prueba de Chi-cuadrado muestra las diferencias en el uso de prácticas no médicas entre los grados de envenenamientos por cada género. df= grados de libertad; p = probabilidad bajo el supuesto de que no hay efecto o no hay diferencia.

Probabilidad de supervivencia durante un envenenamiento botrópico

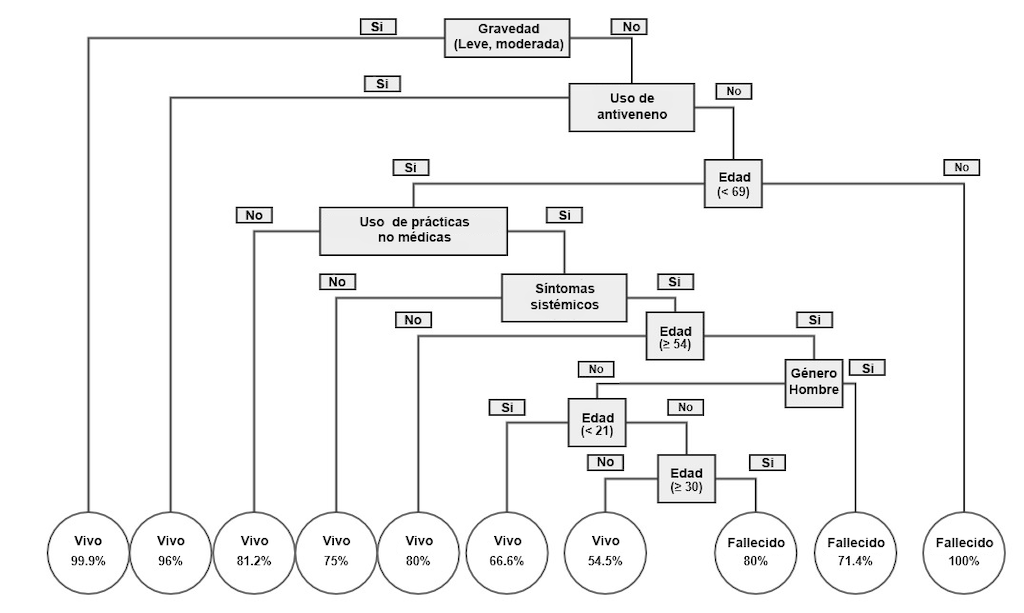

Comúnmente, las mordeduras de serpiente en áreas rurales y periurbanas se perciben como una sentencia de muerte. Dado que el envenenamiento botrópico representa el 62% de los casos en Colombia, la estimación de la probabilidad de supervivencia durante un envenenamiento botrópico proporciona un enfoque útil para comprender las variables explicativas del riesgo de muerte debido a este tipo de envenenamiento. Realizamos una regresión logística basada en los datos de envenenamiento botrópico (2010-2020) proporcionados por SIVIGILA (ver apéndice A). El modelo logístico predice correctamente el 97.9% de todos los casos de mordeduras causadas por serpientes de foseta colombianas. Más relevante aún, pudo predecir correctamente el 99.9% de los casos en los que el paciente sobrevivió. Las variables más relevantes que funcionan como predictores de supervivencia frente a una mordedura por serpientes de foseta colombianas son: la edad (p <0,0001), la gravedad del envenenamiento (p <0,0001), la aplicación de suero antiofídico (p < 0,0001), los síntomas sistémicos (p <0.0001), los síntomas locales (p = 0,04), el género (p = 0,01) y el uso de prácticas no médicas (p = 0,01).

Además, según el modelo de árbol de clasificación y regresión, las variables más importantes para predecir el desenlace de un envenenamiento botrópico son: el diagnóstico de gravedad de la mordedura, seguido por la aplicación de suero antiofídico, la edad, el uso de prácticas no médicas, los síntomas sistémicos y el género del paciente (Figura 10). Ambos modelos, resaltan la importancia primordial del correcto diagnóstico médico de la gravedad del envenenamiento y la aplicación de suero antiofídico para aumentar la probabilidad de supervivencia del paciente. Asimismo, los modelos muestran cómo la realización de prácticas no médicas disminuye la probabilidad de supervivencia del paciente, reforzando el llamado a que las medicinas y prácticas no médicas tradicionales deben ser contraindicadas. Finalmente, variables como el género y edad son indicadores determinantes de la supervivencia del paciente al momento de la aplicación de suero antiofídico, así como cuando se opta por la medicina tradicional que usa prácticas no médicas.

Figura 10. Modelo de árbol de clasificación y regresión que muestra la probabilidad de supervivencia del paciente después de mordedura por una víbora de foseta colombiana. Las respuestas negativas dobles producen una respuesta afirmativa [p. ej., Síntomas sistémicos (No)+Rama lógica (No) = Síntomas sistémicos observados (Si)].

Mortalidad por mordeduras de serpientes

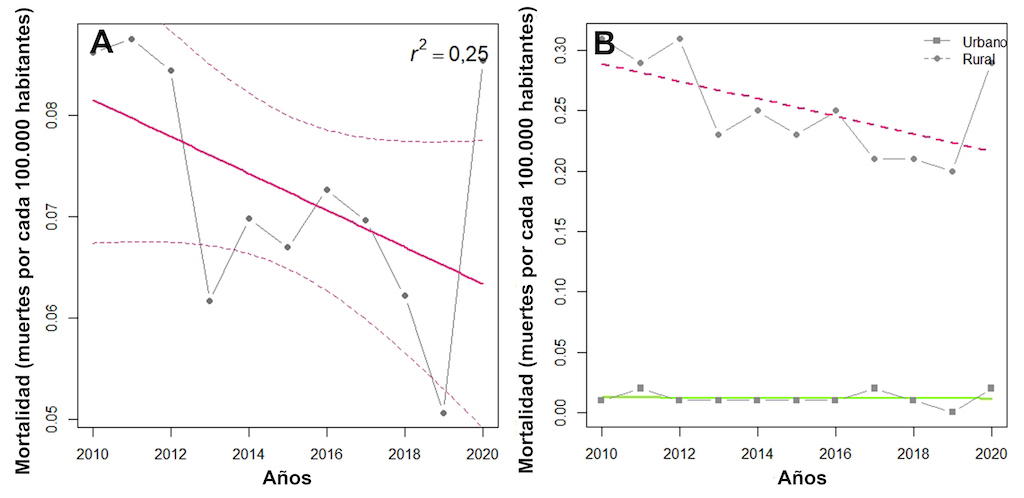

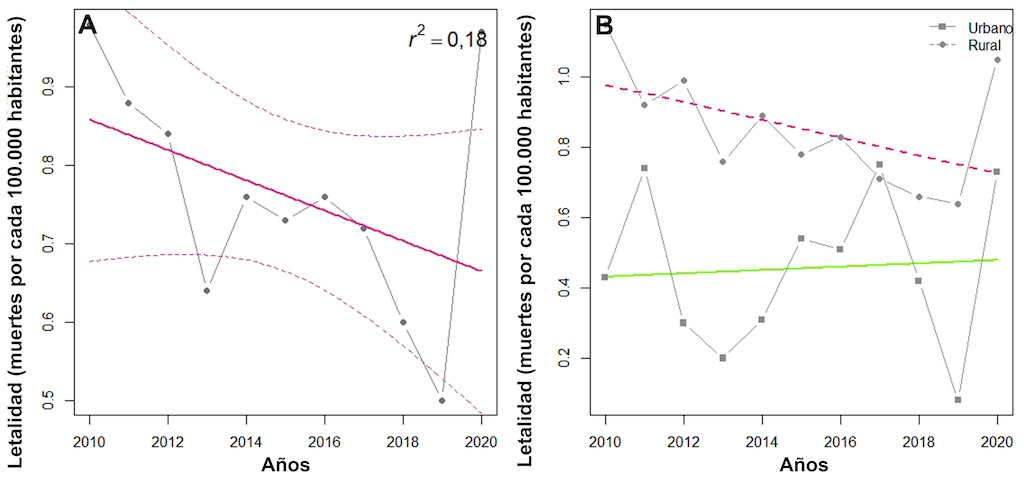

Entre 2010 y 2020, la mortalidad por mordedura de serpiente mostró tendencia decreciente, presentando la mortalidad per cápita más baja en 2019 y las más alta en 2011, con un promedio de 0,07 muertes por cada mil habitantes durante el periodo 2010-2020. Durante este período, el coeficiente de asimetría fue de -0,21, curtosis de -0,88 y un coeficiente de variación del 17,3%, indicando que la dinámica que explica la de mortalidad no es estable. Durante los años 2013, 2019 y 2020, las muertes causadas por mordeduras de serpiente mostraron valores extremos que superaron los intervalos de confianza (Figura 11A). El comportamiento atípico durante 2020 puede estar asociado con la pandemia de COVID-19 y el confinamiento. Este evento hizo que el sistema de salud colombiano colapsara, limitando su capacidad para vigilar las mordeduras de serpiente en el país. Por otro lado, los valores extremadamente bajos de mortalidad observadas durante 2013 y 2019 requieren más investigación para explorar los posibles factores detrás de esta fuerte variabilidad reportada.

La mortalidad en entornos urbanos y rurales mostró diferencias significativas, siendo más alta en entornos rurales y representando aproximadamente el 70% - 80% de las muertes per cápita totales causadas por mordeduras de serpiente en el país (Figura 11B). Este es un resultado esperado dado el patrón conocido a nivel mundial en el que la mortalidad por mordeduras de serpiente se concentra en las poblaciones rurales

[11,42]. Las poblaciones rurales mostraron una tendencia decreciente durante la última década, mientras que las urbanas mostraron una tendencia estable (Figura 11B).

Figura 11. Tendencias de mortalidad por mordedura de serpiente durante el período 2010-2020 en Colombia. (A) Tasa de mortalidad. La línea sólida representa el modelo de regresión lineal, la línea discontinua representa los intervalos de confianza del 95%. (B) Tasa de mortalidad dividida por áreas urbanas y rurales. Las líneas sólidas y las discontinuas representan el modelo de regresión lineal.

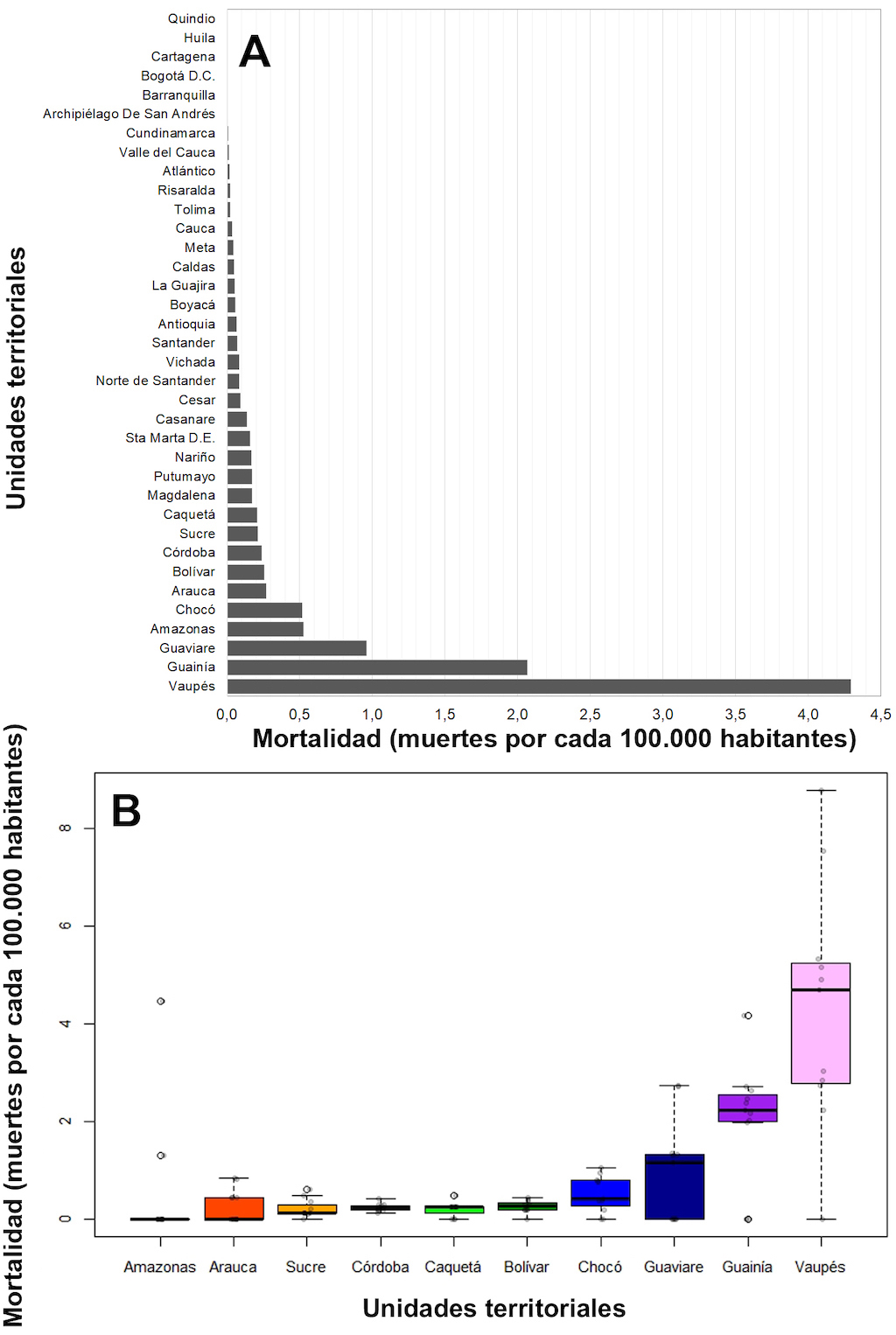

En la última década, la tasa de mortalidad por mordedura de serpiente en Colombia fue de 0,3 muertes por cada mil habitantes, siendo Vaupés el único departamento del país que mantuvo su tasa de mortalidad por encima del promedio nacional a lo largo de toda la década (Figura 12A). Vaupés registró la tasa más alta de mortalidad por mordedura de serpiente (8,8 muertes por cada mil habitantes), así como la mayor variabilidad anual, seguido por Amazonas (4,5 muertes por cada mil habitantes), Guainía (4,2 muertes por cada mil habitantes) y Guaviare (2,7 muertes por cada mil habitantes) (Figura 12A). En contraste, departamentos o unidades territoriales como Bogotá D.C., Quindío, Huila, Barranquilla, y el Archipiélago de San Andrés y Providencia no reportaron muertes causadas por mordeduras de serpiente en el mismo período. En conclusión, la tasa de mortalidad, junto con los resultados del análisis de incidencia de mordeduras de serpiente descritos anteriormente (ver sección 1 de este capítulo), indica que las poblaciones colombianas que habitan en la región cis-andina, en particular en la región amazónica, son las más expuestas al riesgo de mordeduras de serpiente.

Debido a que la región cis-andina es la región más afectada en el país por el subreporte de incidencia

[21], es de esperar que la mortalidad también presente un subreporte significativo, lo que agrava aún más la veracidad y precisión de la información recopilada por el SIVIGILA. Por lo tanto, las regiones del Orinoco y la Amazonía requieren acciones urgentes para reducir, mitigar y prevenir los accidentes ofídicos, así como una priorización en los planes y programas nacionales de salud centrados en enfermedades tropicales desatendidas.

Figura 12. Variabilidad de la tasa de mortalidad por unidades territoriales. (A) Tasa de mortalidad promedio por unidades territoriales durante 2010-2020. (B) Diagrama de caja que muestra la variabilidad de la tasa de mortalidad de las diez unidades territoriales con las mayores tasas de mortalidad durante 2010-2020.

A pesar de este escenario desafortunado, lo observado durante la última década concuerdan con estudios previos que evidencian las mismas tendencias para el promedio anual y la variabilidad de la tasa de mortalidad. No obstante, se destaca la baja mortalidad en Colombia en comparación con otros países de la región como Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guyana y Guayana Francesa

[1]. La tendencia observada durante 2010-2020, tanto en la tasa de mortalidad total como en la tasa de mortalidad dividida por áreas urbanas o rurales, no mostró correlación con el tiempo (Ftotal= 2,947; df= 1-9, p= 0,12; Frural= 0,22; df= 1-9, p= 0,88; Furbano= 4,70; df= 1-9, p= 0,06), lo que indica que el sistema de vigilancia colombiano presenta deficiencia significativa al informar las muertes anuales per cápita causadas por mordeduras de serpientes, posiblemente debido al subreporte (Figura 12B). Por lo tanto, el SIVIGILA debe invertir esfuerzos significativos para mejorar la forma en que el sistema detecta e informa las muertes causadas por mordeduras de serpientes, así como mejorar la comprensión de los factores detrás de la dinámica del subreporte.

Letalidad por mordeduras de serpientes

La letalidad por mordedura de serpiente mostró una tendencia decreciente a lo largo de la década, con un promedio de 0,73% por cada mordedura de serpiente reportada en la última década (Figura 13A), presentando marcada diferencia entre áreas urbanas y rurales, siendo más alta en áreas rurales y representando aproximadamente el 70%-80% del total de muertes por mordeduras de serpiente reportadas (Figura 13B). Sin embargo, cuando la tasa de letalidad por mordedura de serpiente se divide por áreas urbanas y rurales, las tendencias mostraron comportamientos opuestos, con aumento de las muertes reportadas en áreas urbanas y una disminución en áreas rurales (Figura 13B). Basándonos en los datos disponibles, es difícil explicar este comportamiento opuesto, y gran parte, puede ser atribuido a las dinámicas subyacentes del subreporte, que actualmente se comprenden deficientemente. Por lo tanto, los lectores deben tener precaución al utilizar este resultado en el análisis o toma de decisiones hasta que se realice un análisis comparativo o se disponga de datos adicionales que aclaren estas tendencias. Al igual que lo observado anteriormente en la mortalidad por mordedura de serpiente, tanto la letalidad en áreas urbanas como rurales no mostraron correlación con el tiempo, lo que indica deficiencia significativa en el informe anual, posiblemente debido al subreporte (Ftotal= 20,38; df = 1-9, p = 0,18; Frural= 3,15; df= 1-9, p = 0,11; Furbano= 0,4, df= 1-9, p = 0,83).

Figura 13. Tendencias de la tasa de letalidad por mordedura de serpiente en Colombia durante el período 2010-2020. (A) Tasa de letalidad total. La línea sólida representa el modelo de regresión lineal, la línea punteada representa los intervalos de confianza del 95%. (B) Tasa de letalidad rural y urbana. Las líneas sólidas y las líneas punteadas representan el modelo de regresión lineal.

De todos los territorios, solo 20 de los 32 departamentos colombianos (o unidades políticas de salud) reportaron muertes por mordedura de serpiente, siendo Vaupés, Nariño, Santa Marta, Caldas y Arauca las cinco unidades territoriales con la mayor tasa de letalidad, la cual osciló entre 0% y 7,9% durante 2010-2020. Una vez más, Vaupés destaca como el departamento más vulnerable. Por lo tanto, se deben realizar esfuerzos urgentes para reducir la incidencia, mortalidad y letalidad en este departamento, teniendo en cuenta que este territorio se caracteriza por altas tasas de pobreza e infraestructura vial deficiente, dos de los principales factores que aumentan el riesgo de mordeduras de serpiente, así como el subregistro

[21].

3. Características clínicas de las mordeduras de serpiente en Colombia: aprendizajes y direcciones futuras

En su reporte, Kasturiratne et al,

[50], recopila información global de diferentes gobiernos, informes de hospitales, artículos científicos y fuentes de literatura gris, y luego extrapolaron los datos. Este trabajo informó para las Américas un promedio de 83.012 – 132.942 casos por año, y entre 547 y 2.305 muertes por año utilizando datos de 1985 a 2007.

Recientemente, Chippaux

[1] presentó nuevos datos para las Américas recopilando información desde finales del siglo XX hasta el año 2016, recuperando información de publicaciones científicas, informes gubernamentales y de hospitales. Estimó un promedio de 57.500 casos cada año con 370 muertes anuales, lo cual es 30% menor que lo estimado por Kasturiratne et al.

[50]. Colombia ocupa el tercer lugar en número de casos en las Américas (7,1%, N = 4.082), después de Brasil (47,3%, N = 27.200) y Estados Unidos (8,7%, N = 5.000). Colombia ocupa el cuarto lugar en muertes anuales, con promedio de 20,8 muertes por año, Brasil ocupa el primer lugar (N = 145 muertes), luego México (N = 50) y el tercer lugar lo ocupa Bolivia (N = 40)

[1].

Según los datos reportados por SIVIGILA, la letalidad en Colombia para 2010-2020 fue del 0,73% (365 casos), el 68% de estas muertes (245 casos) correspondieron a envenenamientos botrópicos. Como ya se mencionó, la mortalidad en el país ha disminuido significativamente en comparación con los datos recopilados entre 1992 y 1998 por estudios que informaron una tasa de mortalidad del 5%

[51]. Esta reducción puede estar relacionada con mejoras en el sistema de reporte, la producción nacional confiable de antiofídicos y una mayor distribución territorial de los mismos. Sin embargo, la calidad de los informes puede mejorarse aún más, para aumentar la confiabilidad y obtener más información epidemiológica, lo cual es relevante y se alinea con la estrategia de la OMS que busca reducir la mortalidad por mordeduras de serpiente en un 50% para 2030

[52].

Las serpientes de la familia Viperidae causan la mayoría de los envenenamientos en Suramérica, siendo las especies del género

Bothrops las causantes del 80% al 90% del total de los envenenamientos, de los cuales las especies

B. asper y

B. atrox son las responsables del 50% al 80% de estos

[29,53]. Hasta 2017, los datos de SIVIGILA mostraron una incidencia en especies del género

Bothrops que alcanzaba el 70-80%, pero después de 2018 esta incidencia cayó al 62%, lo cual es significativamente menor que lo reportado hasta 2017 en Colombia, así como en países vecinos

[54]. Curiosamente, después de 2018, el 32% de los casos fueron causados por serpientes en grupos definidos como «otras especies» o «especies no identificadas». El nombre común reportado para el 33% de las mordeduras causadas por estos grupos indefinidos corresponde a la familia Viperidae. Además, la mayoría de las manifestaciones clínicas son consistentes con las esperadas para el envenenamiento causado por especies de esta familia. Por lo tanto, es plausible que esta disminución en la incidencia desde 2018 se deba a algunas modificaciones realizadas ese año en el formulario de reporte, así como a dificultades de los profesionales médicos para lograr una identificación adecuada de las serpientes venenosas.

Actualmente, en el país, existen algunas herramientas y pautas prácticas para enfrentar el envenenamiento por mordeduras de serpiente, así como manuales que ayuden a la identificación adecuada de serpientes venenosas. Sin embargo, estos recursos han tenido baja difusión

[55]. Este es un aspecto que debe mejorarse a través de decisiones políticas y acciones normativas que busquen mejorar la vigilancia epidemiológica de las mordeduras de serpiente y el conocimiento del personal de salud en este sentido

[52].

Signos comunes de envenenamiento por mordeduras de serpientes

Durante el envenenamiento causado por especies de la familia Viperidae, las alteraciones en la coagulación son el efecto sistémico más común, así como la principal causa de muerte

[56]. Esta acción del veneno se conoce como hemotoxicidad y se explica por las toxinas que afectan la coagulación, la fibrinólisis, el endotelio vascular y la función plaquetaria

[54]. Estas afectaciones eventualmente causan alteraciones en los resultados de las pruebas de coagulación, hemorragia en diferentes órganos y sistemas o ambos. Estos síntomas tradicionalmente se han clasificado como coagulación intravascular diseminada (CID). Sin embargo, recientemente se ha revisado este concepto y se ha redefinido como coagulopatía por consumo inducida por veneno (VICC, Venom-induced consumption coagulopathy por sus siglas en inglés). La VICC puede estar presente en el 54% de los casos, y la hemorragia sistémica en el 15%

[57].

El diagnóstico de la VICC se realiza mediante manifestación de alteraciones en los tiempos de coagulación utilizando el tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPa), el tiempo de protrombina (TP), la razón internacional normalizada (INR), el aumento de los niveles de Dímero D y la disminución de fibrinógeno y trombocitopenia