1. Introducción

«Gilgamesh, viniste aquí, penando y esforzándote. ¿Qué te entregaré para que regreses a tu tierra? Revelaré, oh Gilgamesh, una cosa oculta, y [un secreto de los dioses] te diré: Esta planta, como el cambrón es [su ...]. Sus espinas pin [charán tus manos] como la rosa. Si tus manos obtienen la planta, [tú hallarás nueva vida]».

Los ojos se le abrieron de par en par a este guerrero, quien se sumergió en las profundidades del mar para coger unas ramas, decidido a comerlas una vez arribara a la muralla de Uruk y con la ilusión de hacerse joven por siempre. Pero sucedió algo inesperado…

«Gilgamesh vio un pozo cuya agua era fresca. Bajó a bañarse en el agua. Una serpiente olfateó la fragancia de la planta; Salió [del agua] y arrebató la planta. Al retirarse mudó de piel. A esto Gilgamesh se sienta y llora, las lágrimas se deslizan por su cara. [Cogió la mano] de Urshanabi, el barquero: “¿[Para] quién, Urshanabi, mis manos trabajaron? ¿Por quién se gasta la sangre de mi corazón? No obtuve una merced para mí”» [1].

Y así, fugaz y esquiva, una serpiente se robó el sueño de inmortalidad de Gilgamesh, el héroe sumerio de Uruk cuyas hazañas, escritas sobre tablillas de piedra en letra cuneiforme, constituyen la primera epopeya de la humanidad.

No es el único episodio en el que el anhelo de trascendencia queda hecho trizas por cuenta de una sinuosa criatura. Es bien sabido el dolo que este reptil carga en el Génesis, donde es el primer y único animal mencionado en aquella historia bíblica que, entre otras, exalta su astucia y habilidad para ocultarse.

Aunque para los antiguos israelitas era un símbolo de la renovación del ciclo de la vida —por lo que su imagen era empleada en algunos amuletos de sanación—, para los cristianos fue el animal del pecado original, y ese estigma ha marcado buena parte de su odiosa reputación en la cultura occidental, al punto de ser tildado de demonio.

Pero como todo en la naturaleza es perfectamente circular y contingente —al fin de cuentas, espejo de la vida— en las serpientes anida no solo la maldición, sino también la bendición: veneno y antídoto en un mismo ser que alberga la esperanza de la salvación y que por eso se erige incólume en el báculo de Asklepios, dios griego de la Medicina y, más tarde, en el de Esculapio, su versión romana (ver Capítulo 10). De Roma proviene también el nombre castizo de su ponzoña, venenum, concebida entonces como aquella «poción mágica para hacerse amar o para despertar en uno mismo o en los demás el deseo sexual»

[2]. ¿Y por qué se llama así? Porque le rinde honores a Venus, la deidad del amor.

Los ofidios, tan cilíndricos ellos, han sido a lo largo de los siglos un símbolo de privilegio al estar asociados con la renovación, la fecundidad, la longevidad, la prudencia, la sabiduría, la fortaleza y la inmortalidad. De ahí su presencia como logo-símbolos en múltiples entidades de salud, desde la academia —en facultades médicas u odontológicas— hasta asociaciones de profesionales dedicadas a esta rama del saber y del hacer, pasando por organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud (ver Capítulo 10).

Y esa bondad de estos reptiles es la que aquí nos ocupa: la ciencia detrás de los sueros antiofídicos. Estas sustancias capaces de neutralizar los efectos devastadores de los venenos serpentinos se elaboran empleando las mismas toxinas de sus ponzoñas. Parece magia, pero es más que eso: en este caso, el acto de ilusionismo no contradice los hechos naturales, sino que los corrobora con probada nitidez.

El origen de cómo los sueros empezaron a cambiar el curso de la historia para una víctima por mordedura de culebra se le atribuye al microbiólogo e infectólogo francés Albert Calmette, un muy disciplinado, brillante y estructurado discípulo de Louis Pasteur. Como se narra en una publicación de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural (conocida en inglés como Royal Society), en las postrimerías del siglo XIX, Calmette fue enviado a Saigón —hoy, Ho Chi Minh— para instaurar la sede del naciente Instituto Pasteur en la península Indochina. Abrumado por la cantidad de personas que morían al ser atacadas por cobras, decidió hacer un experimento: aplicar pequeñas y repetidas dosis de veneno de cobra en aves de corral y conejos, esperando a que adquirieran resistencia a este; se inspiró en lo que otros investigadores habían hecho con el bacilo causante de la difteria y el tétanos, los cuales, al ser inoculados en cantidades mínimas en distintos animales generaron en ellos sustancias neutralizantes

[3].

Y, ¡eureka!, la hipótesis de Calmette fue comprobada y apoyada con experimentos realizados, simultáneamente, por otros científicos de la época, particularmente Henry Sewall con cascabeles y Gabriel Bertrand, Césaire Phisalix y su esposa Marie con el vipérido europeo común,

Vipera berus [4]. Así, desde distintas orillas, pero un foco común, en 1894 nació la seroterapia como mecanismo de abordaje de los accidentes ofídicos. Con el brío y los recursos del Instituto Pasteur, a finales de ese año Calmette fue un paso más allá al demostrar exitosamente cómo se debería crear dicho suero: con la inoculación de veneno a caballos, animales vigorosos y capaces de desarrollar suficientes anticuerpos en su sangre para, a la postre, ser usados en humanos como remedio contra el veneno de serpientes

[3].

Cuando, del otro lado del Atlántico, el médico brasilero Vital Brazil (Figura 1) conoció el trabajo de Calmette, no dudó en acoger esos hallazgos para aplicarlos en su natal Brasil, tierra fecunda de ofidios de múltiples tipos. Según describe la revista Pesquisa de la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo (FAPESP)

[5], Brazil probó el suero desarrollado por el Instituto Pasteur en Francia, pero para su sorpresa no tuvo efecto alguno en cobayos atacados por las llamadas jararacas (Bothrops jararaca) o las cascabeles de esta zona del mundo (Crotalus durissus); estas eran «las especies causantes del mayor número de incidencias en el estado de Sao Pablo», donde dirigía el Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo.

Figura 1. Billete de diez mil cruceiros con el retrato del Dr Vital Brazil, Vital Brazil Mineiro da Campanha. (Tomada del libro Traumas, ponzoñas y venenos de origen animal en Colombia, de Hugo Sotomayor,

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2017, pg. 57).

¿La razón de esa inefectividad? El suero francés era producido a partir del veneno de cobras de la india o cobra de anteojos (Naja naja), y todo indicaba que ese antídoto no podía ser universal. En otras palabras, «a veneno específico, suero específico», conforme lo consagró Brazil, y ese hallazgo reforzó un principio valiosísimo para la inmunología: la especificidad antigénica, aquella según la cual el sistema inmune de un ser humano responde de manera diferente a cada toxina o antígeno

[5].

Con eso en mente, a principios del siglo XX el célebre científico brasilero se dedicó a la producción de sueros antiofídicos —entre otros productos biológicos— a partir de ponzoñas obtenidas de especies regionales. Pero no contento del todo, este sagaz investigador decidió hacer una combinación de venenos para obtener de ellos un suero que sirviera en múltiples casos de envenenamiento

[6], pensando en que sería muy complejo para cualquier víctima advertir qué tipo de serpiente era la causante de su sufrimiento. Así, a finales de 1901, el Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo —que tiempo después sería rebautizado con el nombre de Instituto Butantán— desarrolló el suero antiofídico polivalente, elaborado con ponzoñas de los ejemplares más desafiantes para la salud pública del gigante sudamericano: la jararaca y la cascabel

[7].

Esa creación fue la punta de lanza para que otras instituciones en otras latitudes generaran productos semejantes, a base de venenos locales. Fue el caso del Instituto Clodomiro Picado, otro referente de América para el mundo. Esta entidad costarricense, adscrita a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, se fundó formalmente en 1970. No obstante, los primeros lotes de antiveneno en suelo tico se produjeron en 1967 por parte de un grupo de entusiastas y estudiosos del proceso, quienes estructuraron el Programa de Sueros Antiofídicos, que estuvo bajo la administración inicial del Ministerio de Salubridad

[8]. El caldo de cultivo que permitió materializar ese anhelo se cocinó décadas atrás y estuvo liderado por el prestigioso científico Clodomiro Picado (Figura 2) quien, pese a que nació en Nicaragua, se crio y se educó en Costa Rica, país natal de sus padres.

Figura 2. Billete de 20 colones con la imagen de Clodomiro Picado (Costa Rica 1964-1970) Tomado del libro Traumas, ponzoñas y venenos de origen animal en Colombia por Hugo Sotomayor, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2017, Pag. 58.

Formado en distintas disciplinas —entre ellas, farmacia, zoología, microbiología, inmunología y química—, Picado empezó a explorar el universo de los ofidios estando en el laboratorio de análisis clínico del Hospital San Juan de Dios, en Costa Rica, adonde llegaban múltiples accidentados de mordedura de serpientes, especialmente campesinos. Se puso en contacto con el Instituto Butantán de Brasil, con el que entabló una relación colaborativa y comenzó una intensa labor de investigación y estudio sobre serpientes y sus venenos, en su propio país. Paralelamente, abonó el terreno para lograr la elaboración y aprobación de la Ley # 13 de 1926, conocida como Ley de Defensa contra el Ofidismo, que fue una legislación pionera en el continente porque, entre otras razones, estipulaba que el suero antiofídico fuera gratuito para las personas más desfavorecidas

[9].

Décadas más tarde, quien fundaría el Instituto Clodomiro Picado fue Roger Bolaños, el microbiólogo y químico costarricense que instruyó a funcionarios del Instituto Nacional de Salud de Colombia en el desarrollo de suero antiofídico; su capacitación y guía fue fundamental para la creación de antivenenos colombianos, proceso que se formalizó y robusteció en 1974.

2. A vuelo de pájaro perspicaz

Antes de que Colombia elaborara sus propios antídotos de manera regular, en esta nación se emplearon los antivenenos producidos en Brasil y en Costa Rica, siendo el primero el de mayor uso (Figura 3). Sin embargo, para muchas comunidades, no era ni es la forma —o al menos, no la única— de abordar la mordedura de una serpiente. Dentro de la sabiduría ancestral de etnias indígenas y negras existieron múltiples mecanismos para hacerles frente, y hoy, en algunas zonas, se conservan como herencia

[10].

Figura 3. Foto del instructivo de uso del suero antiofídico producido por el Instituto Butantán de Brasil. Esta copia original fue usada en 1974 en Puerto Asís, Putumayo, por Hugo Sotomayor, durante su estancia rural en este municipio del sur del país, en aras de completar sus estudios de medicina en la Universidad Nacional. Cortesía: Colección del Dr. Hugo Sotomayor.

¿Que si existió un preservativo de culebras? Sí, y en el siglo XVIII. Así fue bautizado el bejuco del guaco, la planta más popular hace poco más de 200 años a la que se le atribuyó el increíble poder de curar al doliente de una culebra ponzoñosa, y preservarse de su veneno —es decir, protegerse de este obteniendo inmunidad— al tomar su zumo con frecuencia. El filósofo, abogado y acólito de la Expedición Botánica Pedro Fermín de Vargas fue quien se apresuró a poner el apelativo, tras aventurarse a comprobarlo. En 1791 publicó el Estudio sobre el Guaco contra el veneno de las culebras

[11], en el que relata las propiedades antiofídicas del género

Mikania (principalmente

Mikania laevigata y

M. glomerata, las cuales reciben el nombre común de guaco).

Corría el año de 1788, cuando este ilustre neogranadino, estando en Mariquita, dispuso una digna misión de medicina experimental para tal fin:

«Destinamos para esta operación el 30 de mayo; habiendo hecho venir desde la tarde antes un negro de un hacendado (…) que pasaba por el más diestro en aquellas peligrosas experiencias. El negro traxo (sic) consigo una culebra ponzoñosa, conocida allí por el nombre de Talla Equis, a causa de las manchas blancas que tiene sobre el lomo, y son algo semejantes a la letra X. En el día destinado cogió el negro la culebra entre sus manos, y habiéndole dado varios movimientos, sin que se inquietase, ni le mordiese, juzgué que el negro le había quitado antes los colmillos, o que la culebra era de la especie de las que no son venenosas. Hicela abrir la boca; pero notando en ella los dientes caninos, y asegurando todos ser de las más venenosas de aquella tierra, no me quedó duda de la eficacia del preservativo, y consiguientemente determiné hacer por mí mismo sujetándome a la práctica con que los negros hacen sus curaciones, para lograr la temible satisfacción de manosear las culebras.

La operación, pues, que se hizo conmigo fue la siguiente. Exprimió el negro en un vaso el zumo de algunas hojas de la yerba del guaco, me hizo tomar dos cucharadas de él, y pasó a inoculármele por la piel, haciéndome seis incisiones: en cada pie una, otra en el índice y el dedo pulgar de cada mano, y las dos últimas en los dos lados del pecho. En saliendo la sangre por estas pequeñas heridas, se derrama encima un poco del zumo dicho, y se frotan con la misma hoja. Después de lo cual se reputa el sugeto (sic) como verdaderamente curado, y en estado de coger cualquier culebra sin peligro alguno, como lo executé (sic) yo inmediatamente.

Aquel día no solo me inicié yo en estos ministerios, sino también otros varios sujetos que se hallaron en casa del Sr. Mutis. (…) Para satisfacerme de un modo indubitatible de la eficacia de la yerba del Guaco cogí yo con mis propias manos la culebra que se manifestó un poco inquieta; pero sin apariencia de morder, y perdido una vez el miedo, la volví a coger por dos veces en presencia del citado D. Joseph Mutis (…) y de muchísimas otras gentes que se hallaron presentes a la novedad».

Narra el ilustre que, en vista de los buenos oficios atribuidos a la planta, otros se atrevieron a repetir la osadía, entre ellos, el pintor Francisco Matis, quien en la maniobra culebrera resultó herido en su mano derecha. No obstante, el episodio no pasó a mayores porque el negro en cuestión le frotó la yerba en su cuerpo y detuvo toda consecuencia maligna.

Y así quedó, a juicio de Vargas, conjurado el mito, ahora convertido en verdad, de las bondades del guaco, que debe su nombre, conforme se narra en su estudio, a un pájaro del mismo nombre que consumía esta yerba al momento de perseguir y cazar serpientes de zonas cálidas (probablemente el halcón

Herpetotheres cachinnans el cual es conocido por alimentarse de serpientes, y en Colombia uno de sus nombres comunes es guaco). Se dice que fueron los afrodecendientes del Chocó quienes se percataron del comportamiento de estas aves, las cuales apelaban al peculiar bejuco con dos propósitos: o bien para repeler los efectos venenosos en los que pudieran incurrir si resultaban mordidas durante la brega de la caza o bien para adormecer a sus potenciales presas y lograr su rendición en el combate.

Según se describe, el olor repugnante que emana del cuerpo de quien la come, enajena las culebras para que no muerdan o para debilitar su veneno. No queda claro, sin embargo, «si el vapor de la yerba obra a fuerza del fastidio que causa (…), como verdaderamente anguicida (sic), o en virtud de una sensación agradable que las enajena (sic) y hace olvidar su natural ferocidad». Para los curanderos lo que sí es un hecho es que su extracto debe ser consumido de manera constante —al menos por cinco o seis días cada mes— y que sirve como antídoto contra todo tipo de serpientes.

Quien tampoco se privaría de exhibir sus visiones al respecto sería otro naturalista de excepción: Jorge Tadeo Lozano, quien dentro de sus estudios científicos publicó, en 1808, el libro

Sobre las serpientes[12], en el que ofrece apuntes de historia natural sobre esta clase de reptiles en el Nuevo Reino de Granada y remedios para hacerle frente a sus mordeduras. Su entrada a este universo no podría ser menos acendrada:

«Entre las varias y amenas partes de que se compone la zoología, no hay quizá otra más bella e importante que la herpetología o estudio de los reptiles; y entre éstos, el de las serpientes, pues en tal orden de animales, que el vulgo no contempla sino con el mayor espanto y horror, el naturalista admira la profusión con que la naturaleza acumuló portentos sobre portentos, y reunió las cosas más contradictorias en la apariencia. Aquí es donde se ve un cuerpo, al parecer inerte y privado en realidad de miembros motores, que goza de la ligereza del rayo, y con igual facilidad corre por la superficie de la tierra, atraviesa los más anchos lagos y caudalosos ríos, y se eleva a la cima de los más encumbrados árboles; aquí es donde, bajo el aspecto de un animal indefenso y que parece entregado a la merced de sus enemigos, se halla el gigantesco buio (güio o boa), que sin más armas que su desmesurada longitud y su fuerza, libra combate a nuestros más atrevidos y grandes animales [… ], y no solo los vence, sino que enteros se los traga para su sustento; aquí es donde en varias especies del género Colube (Familia Colubridae) y en todas las del Crotallus (Crotalus = serpientes de cascabel), se halla escondido el dardo venenoso, cuya herida es mortal aunque tan pequeña, y que por el lugar que ocupa en la boca se llama colmillo, y por ser movible y retráctil y por su figura puede compararse a la uña de un gato; aquí es que, sin órganos propios para la masticación, se halla la más activa virtud digestiva; aquí se ven como confundidas y mezcladas la generación ovípara y vivípara; y finalmente, aquí es donde el arte reconoce su impotencia para imitar los brillantes fugitivos matices que engalanan a las serpientes y que de algún modo disminuyen el horror que inspira su vista con la consideración de los funestos efectos que causa el veneno de aquellas especies que están provistas de arma tan mortal y terrible».

Con gran vena literaria, este marqués que hizo parte de la Real Expedición Botánica de Santafé de Bogotá y fue encargado de la parte zoológica, describe y clasifica algunas de las características más sorprendentes de estos reptiles; también hace una radiografía sobre las reacciones fisiológicas que tienen los mordidos por culebras de distintas especies y su forma de afrontarlo, según los testimonios de víctimas de mordedura o de quienes las asistieron. Así mismo, ofrece sus conjeturas sobre la materia, entre ellas, que la humedad y el clima cálido empeoran el panorama al intensificar el poder activo del veneno y que este no solo sirve para que las culebras se defiendan o ataquen y coman, sino también para digerir las presas que engullen.

Vendarse un poco más arriba del área mordida, sepultar el miembro afectado dentro de un hoyo en la tierra y permanecer así durante 7 u 8 horas o succionar con la boca el veneno y luego escupirlo (maniobra realizada por curanderos que mascan algunas hierbas como contra para evitar su propio envenenamiento) son algunos de los mecanismos primarios descritos en el libro para capotear un accidente ofídico. La estocada final y definitiva propuesta es la amputación de la parte afectada (práctica realizada por los afrodescendientes bozales, resalta el ilustre santafereño), previo análisis de la severidad con el que actúa el que llama «licor mortal».

A estos remedios mecánicos, cuyo propósito esencial es limitar cuanto más se pueda la circulación del veneno en el torrente sanguíneo y aliviar en algo la carga para la víctima, se le suelen sumar otras tácticas terapéuticas no médicas como la administración de sustancias con un efecto químico sobre la ponzoña, la sangre u otra parte del cuerpo (ver Capítulo 9). El objetivo de éstas es «desorganizar» el veneno, neutralizar su actividad, retardar su dispersión por el cuerpo, reponer «la irritabilidad del sistema nervioso» —que se indica como el principal afectado—, combatir la inflamación y/o resistir la putrefacción de los tejidos; puede ser una, alguna o todas las anteriores. Hoy en día sabemos que todas estas prácticas actúan en contra de la supervivencia del paciente, generando graves lesiones, empeorando su estado o, en el peor de los casos, causando su muerte (ver Capítulo 9).

En la paleta de opciones criollas él menciona, no sin antes recelar el capricho y la ignorancia con la que los curanderos charlatanes ofrecen milagros terapéuticos, el uso de aceite, aguardiente, caña con pólvora y una caterva de plantas como la

Polygala senega (planta de la que dice que es eficaz contra el veneno de cascabel, originaria de Norte América

[13]), la hoja del tabaco y el popular guaco, al que no solo se le atribuyen propiedades curativas sino preventivas, tras beberlo en zumo o cocinado, como también lo explicó Pedro Fermín de Vargas en su escrito. «Sin embargo de esta aserción que, dicen, está fundada en repetidas observaciones, y sin embargo de que se asegura que hay personas curadas que manejan impunemente las culebras, sé de cierto que a una negra que fue picada por una taya en la hacienda de Bajamón se le aplicó el guaco por dentro y por fuera en porciones muy considerables, y a pesar de las decantadas virtudes de este específico, murió miserablemente a las treinta horas de haberle sucedido aquella desgracia», afirma el marqués, versado en química por sus estudios en el Real Laboratorio de España.

Aunque exalta el trabajo del abate Fontana en sus estudios sobre el veneno de víboras europeas y su experimentación con potasa cáustica como poderoso antídoto, Jorge Tadeo Lozano reconoce la dificultad de acogerlo como remedio universal ante el gran desconocimiento sobre la naturaleza de los venenos y su variabilidad acorde a la procedencia del animal, la edad, el sexo y otras condiciones que pudieran incidir en su ponzoña (ver Capítulo 5). Con ello atisba el principio de «a veneno específico, suero específico», postulado casi un siglo más tarde por Vital Brazil.

Exalta, eso sí, la quina roja (Cinchona oblongifolia) y apunta que podría usarse para contrarrestar los efectos causados por el veneno de serpientes dado que, conforme a las «observaciones del inmortal Mutis, posee en supremo grado la virtud antipútrida, es un poderoso tónico astringente y febrífugo». Aclara, sin embargo, que esa es solo una conjetura suya que debe ser validada por la experiencia.

Finalmente, ofrece algunas orientaciones para quienes quieran estudiar con finura a estos animales que, aunque se han ganado el odio de los mortales, tienen honorabilidad: por un lado, porque cumplen una función dentro del ecosistema en el que habitan —como contener la proliferación de ciertas plagas—, y por el otro, porque atacan al hombre solo si han sido provocadas, voluntaria o involuntariamente.

Décadas más tarde, salieron a la luz otros textos sobre ofidismo, toxinología, efectos clínicos y estudios de casos de víctimas, en el país. Dentro de ese acervo literario se destacan las publicaciones del médico Andrés Posada Arango, sus homólogos Manuel Uribe Ángel y Evaristo García, los monjes Nicéforo María, Apolinar María y Daniel Julián González, el herpetólogo Federico Medem y los médicos Rodrigo Ángel, Rafael Otero y Santiago Ayerbe. Estos últimos tres galenos se formaron en toxinología (la ciencia que estudia las toxinas, que son producidas por organismos vivos como microorganismos, plantas y pequeños vertebrados, a diferencia de los tóxicos, que son sustancias sintéticas nocivas para un ser vivo) y fueron los precursores de dos de los programas académicos de estudio e investigación sobre el tema más robustos en el país: el Programa de Ofidismo/Escorpionismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Investigaciones Herpetológicas y Toxinológicas de la Universidad del Cauca.

3. Entre saberes ancestrales, ciencia y memorias vivas

Lo descrito anteriormente apenas son unas puntadas de cómo distintas poblaciones, desde siglos atrás, han afrontado las mordeduras de serpientes o su posible ocurrencia, en Colombia. Aunque algunas prácticas se conservan porque hacen parte de la idiosincrasia de las comunidades, muchas han acogido con gran receptividad las opciones que la ciencia ha desarrollado en las últimas décadas, principalmente el suero antiofídico, pero también, la investigación científica sobre la efectividad de extractos vegetales.

De hecho, esa es una de las líneas de estudio del Programa de Ofidismo/Escorpionismo de la Universidad de Antioquia, que en la década del 2000 inició varios estudios etnobotánicos con plantas usadas por curanderos en Antioquia y Chocó (uno de ellos fue presentado en el XV Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria, realizado en Cartagena en el 2000

[14]). Se identificaron 101 especies vegetales, de las cuales 74 fueron sometidas a pruebas de neutralización del veneno de la serpiente Talla X (Bothrops asper), y de ellas, siete resultaron ser las más promisorias al inhibir completamente sus efectos letales en ratones

[15].

La llamada medicina tradicional sigue teniendo un gran arraigo en poblaciones indígenas y afrocolombianas, especialmente en zonas rurales apartadas y cálidas, donde ocurre la mayor cantidad de accidentes ofídicos en el país. Oficialmente se reportan alrededor de 4.700 casos al año (ver Capítulo 9), con una mortalidad del 1%. Conforme al análisis de las estadísticas clínicas en Colombia, del total de las personas mordidas por culebras venenosas en la última década, el 56% presenta un grado de envenenamiento leve; el 36 %, moderado, y el 8 % restante, grave (ver Capítulo 9).

Vale aclarar que no todos los accidentes en los que una serpiente muerde a una persona hay envenenamiento; primero, porque en muchos eventos las culebras no son venenosas o porque tienen mecanismos de mordida poco eficiente y venenos de muy baja toxicidad para los humanos (ver Capítulos

5 y

9); y segundo, porque alrededor del 60% de las mordidas de las especies que sí son ponzoñosas, son señales de aviso

[10], es decir, se hacen solo para disuadir a sus predadores o ahuyentar amenazas, no para inyectar veneno.

Aunque en 2009 la OMS incluyó el envenenamiento por serpientes dentro del listado de enfermedades tropicales desatendidas (tiempo después la retiró de esa clasificación pero en 2017 la reincorporó

[16]), en Colombia ha habido un gran interés por subsanar esa situación, a través de tres mecanismos distintos: (1) producción local de antivenenos —proceso del que desde la década de 1930 hay registros

[17]); (2) capacitación del personal de salud en la atención clínica de los accidentes ofídicos, impartida por autoridades sanitarias y galenos apasionados por el tema que se han formado y han extendido su saber, y (3) investigación y estudio de las especies presentes en nuestro país, el segundo más megadiverso del planeta.

Desafortunadamente no todas las naciones tienen la capacidad de producir antídotos para tratar los envenenamientos por serpientes; Colombia sí la tiene y hoy sus sueros antiofídicos sobresalen en el continente americano por su calidad. Gracias a nuestra riqueza biológica, los antivenenos que produce el Instituto Nacional de Salud acogen ponzoñas de diversas especies de serpientes provenientes de las distintas regiones colombianas, y con ellas se formulan sueros que, por reacción cruzada, neutralizan el efecto de los venenos de la mayoría de las serpientes de interés médico del país (ver Capítulo 6).

A continuación, el recuento de cómo ha sido toda esta odisea culebrera, documentada y contada por los protagonistas de cada etapa. En esta línea de tiempo, constituida, cómo no, por una

Bothrops asper—la causante de la mayor cantidad de envenenamientos en el país— se referencian los hechos puntuales más relevantes de esta historia de venenos, amores y odios. ¡Bienvenidos!

3.1. Línea de tiempo

-1916-: El gobierno nacional, presidido por José Vicente Concha, compra la Hacienda Santo Domingo, donde décadas después funcionará el Serpentario de Armero.

Detalle: Según el acta notarial de compraventa, esta hacienda pertenecía a la jurisdicción del municipio de San Lorenzo, que años después se llamaría Armero en honor al prócer de la independencia José León Armero. Este predio, de 1.141 hectáreas ubicado en el departamento del Tolima, fue adquirido por un valor de 40.00 pesos oro legal.

-1925-: Se promulga la Ley 15 de 1925, en la que el Congreso de Colombia autoriza al gobierno la compra del Laboratorio Samper-Martínez por ser una entidad privada capaz de atender necesidades de salud pública, entre ellas, la de producir suero antiofídico.

Detalle: En el artículo 69 de dicha ley se establece: «En este Laboratorio se prepararán de preferencia los sueros, vacunas y demás productos biológicos para combatir las enfermedades infecciosas reinantes en Colombia: la rabia, las mordeduras de serpientes y epizootias, como el carbunco bacteridiano, el carbunco sintomático, etc. Todos estos productos se venderán a principal y costo, con excepción de los que se destinen a combatir las enfermedades infecciosas en las clases pobres, y para las epidemias, casos en los cuales esos productos se suministrarán gratuitamente. A los productos biológicos de este Laboratorio que se exporten se les fijara el precio comercial».

-1937-: El gobierno colombiano emite el Decreto 1578 de 1937, que en su artículo 78 asigna 15.000 pesos para la construcción, dotación y funcionamiento de un serpentario destinado a la producción de suero antiofídico.

-1937-: El doctor Bernardo Samper Sordo, fundador del Instituto de Higiene Samper-Martínez (Figura 4), cimiento del posterior Instituto Nacional de Salud, dio un vigoroso impulso a la producción de sueros y robusteció el Serpentario de Armero. Se estableció el desarrollo de suero antiofídico polivalente.

Figura 4. Fotos del libro “Reseña Histórica del Laboratorio Nacional de Salud Samper Martínez, 1917-1982. (Derecha) Dr. Bernardo Samper. (Izquierda) Dr. Jorge Martinez Santamaria.

-1966-: El ministro de Salud de la época, Juan Jacobo Muñoz, solicita a la Dirección de Servicios Administrativos la adjudicación formal de un terreno de tres hectáreas, ocupados por el Serpentario de Armero, para la producción de suero antiofídico (Figura 5). En ese documento se establece que hubo producción de suero antiofídico hasta 1964.

Figura 5. Carta dentro del dossier de documentos sobre el serpentario en poder del INS.

-1967-: El Congreso de la República promulga la Ley 39 del 9 de octubre de 1967, por medio de la cual la nación cede al Departamento del Tolima un terreno que a la postre será traspasado en comodato al Instituto Nacional de Salud para ser usado por el Serpentario de Armero.

Detalle: En la publicación oficial del acta de promulgación de la Ley 39 de 1967, fechada en octubre 9 de ese año, consta: la nación cede al «departamento del Tolima el lote de terreno de 350 hectáreas que formó parte de la antigua Hacienda Santo Domingo, ubicada en el municipio de Armero, que fue reservado a favor de la nación con destino a la Remonta del Ejército». En ese mismo documento también se hace la cesión al departamento de «los derechos que puedan corresponderle a la Nación en las edificaciones e instalaciones construidas para la Granja Experimental de Armero en los terrenos cedidos por aquélla al Departamento, y que fueron parte también de la antigua Hacienda Santo Domingo».

Casi tres meses después, el 29 de diciembre, el Departamento del Tolima concede a la Universidad del Tolima los derechos de propiedad y dominio de 200 hectáreas del predio en mención, con el compromiso de destinar ese bien a «funciones exclusivamente educativas, investigativas y de extensión que adelante la misma universidad», conforme se señala en la escritura pública # 2638 de 1967, notaría segunda de Ibagué (Figura 6).

En 1969, la Universidad cede, a su vez, a título de enajenación perpetua, un lote de ocho hectáreas y 59 metros que se desprende de la Hacienda Santo Domingo al llamado Instituto Armero, señalado como un establecimiento oficial de educación con personería jurídica de 1966 y regido por Carlos Alberto Rada Echeverry.

Figura 6. Fotos del título de enajenación perpetua, un lote de ocho hectáreas y 59 metros que se desprende de la Hacienda Santo Domingo.

-1969-: Se remodela el Serpentario de Armero, obra que incluyó la construcción de un laboratorio para la investigación epidemiológica regional —con secciones de parasitología, entomología y arbovirus— y un bioterio de ratones para la alimentación de las culebras.

-1972-: En la sección de Productos Biológicos del llamado en ese entonces Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud (INPES), posteriormente Instituto Nacional de Salud (INS), se desarrollaron sueros terapéuticos —incluido el antiofídico— y se hicieron pruebas de laboratorio (electroforesis) para determinar la potencia de los venenos y los antivenenos. Se creó un lote de 150 viales, pero meses después se suspendió la producción ante la falta de experiencia y conocimiento en el manejo de venenos, protocolos de inmunización y técnicas de titulación y producción. Surgió la necesidad de recibir capacitación internacional.

-1974-: Se desarrolla en Medellín un congreso de medicina tropical con renombrados invitados internacionales, entre ellos, Roger Bolaños, microbiólogo y químico costarricense que fue ponente de una conferencia sobre ofidismo en Costa Rica.

Testimonio de Juan Manuel Renjifo, biólogo, ex coordinador del Grupo de Sueros del Instituto Nacional de Salud

«Ese congreso fue vital porque tendió sobre el tapete un reencuentro muy importante: el de Miguel Guzmán y Ernesto Barbosa, investigadores del INS, con Roger Bolaños; los tres fueron compañeros de estudio del doctorado en microbiología en la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Al Congreso también asistió el director de parasitología del Instituto, Augusto Corredor, quien al término del evento y a su regreso a Bogotá, empezó las gestiones formales ante el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica para convocar al profesor Bolaños —que también era consultor de la Organización Panamericana de Salud— como asesor para nuestro Laboratorio de Sueros.

Yo era apenas un recién egresado de biología de la Universidad Javeriana que hizo su tesis de grado sobre culebras; varias personas del Instituto me ayudaron en el desarrollo e, incluso, me permitieron ir varias veces al serpentario de Armero para aprender el manejo de serpientes. Desde pequeñito me interesé en ellas porque mi papá siempre tuvo animales en la casa, incluyendo culebras (Figura 7). Él, Santiago Renjifo Salcedo, era médico salubrista, estaba radicado en Cali y recorrió muchas partes del país haciendo estudios de malaria, principalmente. Fue ministro de Salud entre 1963 y 1965.

Figura 7. Juan Manuel Renjifo, de ocho años, mirando detenidamente a un güío (Boa constrictor) que deambula por su casa. Cortesía: Archivo privado de Juan Manuel Renjifo.

Muchas personas conocedoras me advirtieron que trabajar con estos reptiles era muy arriesgado y pensar en desarrollar sueros era muy complicado porque hasta la fecha los intentos habían resultado fallidos. No obstante, yo insistí por una razón fundamental: para mí no hay mejor aliciente que me digan que no. Como dicen por ahí, si “a Dios se lo pido y a mí no me lo dan, ese es, entonces, mi camino”.

Entré al Instituto como auxiliar de investigación, y en vista de que me fue bien con el manejo de las serpientes de Armero, las directivas me propusieron que me encargara de la producción de sueros antiofídicos. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, terminé siendo el coordinador del Grupo de Sueros. A pesar de que algo sabía de culebras, no tenía ni idea de la parte química ni inmunológica, y por eso en la primera persona en quien pensé para integrar el equipo fue en Guiomar Caicedo, que en ese momento trabajaba en el laboratorio de desarrollo de la vacuna contra DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos). Cuando le conté de mis intenciones, lloró de la emoción».

-1974-: Roger Bolaños asesoró al Grupo de Sueros del INS dada su experiencia y profundo conocimiento en la creación de antivenenos en Costa Rica (Figura 8), donde fundó y fue el primer director del Instituto Clodomiro Picado, referente mundial en la materia.

Figura 8. Foto del informe realizado tras la consultoría de Roger Bolaños, en 1974.

Testimonio de Juan Manuel Renjifo, biólogo, ex coordinador del Grupo de Sueros del Instituto Nacional de Salud

«La guía del Dr. Bolaños resultó crucial (Figura 8). Fue Guiomar Caicedo quien le explicó lo que hasta el momento había hecho el Instituto en producción de suero antiofídico y él, muy rápidamente, leyó el escenario y nos capacitó en qué era lo que debíamos hacer y qué no. Recorrió el laboratorio, chequeó los insumos, fue a la Hacienda Galindo para ver los caballos y entendió cómo era el proceso de inyección de veneno y extracción de sangre, entre otras cosas.

Lo que hacíamos era hacer una dilución del veneno con aceite de Freund’s: cogíamos una jeringa con veneno diluido en solución salina y otra con la sustancia oleosa y, poco a poco, íbamos introduciendo, con múltiples pasos y en los dos sentidos, ambos compuestos dentro del caballo. Debía lograrse una mezcla muy homogénea con la consistencia de pasta de dientes, la cual, tras ser inyectada, quedaba como encapsulada dentro del equino y permitía la liberación progresiva y lenta del veneno y la estimulación constante del sistema inmune.

Ese proceso demoraba 20 días con una liberación máxima de veneno a los 10. Pero con las instrucciones de Bolaños lo que hicimos fue coger alginato de sodio y mezclarlo con el líquido (dilución de veneno en solución salina); una vez teníamos una especie de gelatina le adicionábamos cloruro de calcio para crear una crema de dientes más suave que va liberando veneno ya no en 20 días sino en 10, con una liberación máxima a los cinco días. Eso no solo acortó los tiempos de producción, sino que nos permitió tener una mejor respuesta inmune.

Él también nos instruyó en la técnica del Spearman Karber (herramienta estadística de cálculo) para determinar las dosis letales y la dosis efectivas o neutralizantes y, de esta forma, determinar con certeza y muy rápidamente la respuesta inmune de los caballos intervenidos.

Durante el mes que Bolaños estuvo con nosotros en el Instituto sacamos la producción de un lote completo. Luego tuvimos una segunda fase de capacitación en Costa Rica, adonde viajamos con Guiomar para conocer y aprender del trabajo que se hacía en el Instituto Clodomiro Picado. A nuestro regreso empezamos la producción en firme».

-1975-: El INS produce el lote 4 de antiveneno polivalente en el país, lo que marcó el reinicio definitivo y estandarizado de la producción de suero antiofídico en Colombia. (Figura 9).

Figura 9. Imagen del documento en el que consta su producción. Esta foto muestra el registro hecho, a puño y letra por parte de la bacterióloga Guiomar Caicedo en el cuaderno de la época, de las características del plasma de Cucarrón, como se llamaba uno de los caballos empleados en la producción de suero antiofídico.

Testimonio de Francisco Ruiz, actual líder del Serpentario del INS

«Hacia 1975, nuestro Instituto había desarrollado dos tipos de suero: el monovalente, que neutraliza el efecto tóxico de los venenos del grupo de las

Bothrops (tayas o mapanás), y el polivalente, que contrarresta la toxicidad de los venenos de los géneros

Bothrops y

Crotalus (cascabeles), los más representativos en términos de ofidismo en Colombia. El veneno es un rasgo funcional en las serpientes que ha evolucionado en función de las presas que encuentran en los hábitats en donde viven, y de esta manera su ponzoña se va haciendo específica, conforme a la zona de ubicación. En trabajos hechos por el INS hemos encontrado que el veneno de la especie

Bothrops asper (la que más accidentes provoca en nuestro país y se distribuye en las regiones Andina, Pacífica y Caribe), tiene grados de toxicidad ligeramente distintos en la llamada dosis letal 50 (DL50), que mide la cantidad de una sustancia tóxica necesaria para provocar la muerte del 50% de un conjunto de animales de prueba.

Adicionalmente, hay diferencias marcadas en las otras pruebas biológicas que determinan los efectos que provocan hemorragia e inflamación. En la literatura científica se incluyen varias explicaciones sobre esto, entre ellas, el tipo de dieta o presa. Es más, un caso muy ilustrativo de este fenómeno es el que ocurre con el veneno de los cascabeles que moran en el sur de los Estados Unidos y en Centroamérica, el cual causa inflamación, alteraciones de la coagulación, necrosis y, en algunos casos de especies específicas, hasta parálisis (neurotoxicidad). En contraste, el veneno de las cascabeles suramericanas evolucionó y sus efectos son, principalmente, neurotóxico y ocasionalmente también miotóxico (daño muscular).

Por eso es supremamente importante que los venenos usados como inmunógeno para la producción de sueros sean regionales o locales. Desde un comienzo, nuestro Grupo de Sueros entendió que era menester cumplir con el criterio de polivalencia, y en la producción, el desarrollo y la optimización de los procesos de fabricación de antivenenos se reajustaron las mezclas de ponzoñas usadas como inmunógenos. De esta forma, hoy en día usamos venenos de vipéridos (tallas, mapanás, cuatronarices, entre otras) de las cinco ecorregiones colombianas. Así, los sueros antiofídicos del INS —el antivipérido y el anticoral— tienen mayor capacidad neutralizante frente a los que se comercializan en Colombia. De ahí que uno de los aportes más valiosos del Instituto al país es potenciar los sueros al ampliar su capacidad de respuesta ante un accidente ofídico ocurrido por una serpiente en cualquier rincón del territorio nacional».

-1975-: El INS adquiere el predio llamado Hacienda Galindo y Ocho Ríos, de 70 hectáreas, donde inicialmente se concentraron los caballos para la producción de suero antiofídico (además de ganado ovino y vacuno para la producción de medios de cultivo y vacunas) y, décadas después, se reubicó también el serpentario del Instituto (Figura 10).

Figura 10. Hacienda Galindo y Ocho Ríos, de 70 hectáreas, donde inicialmente se concentraron los caballos para la producción de suero antiofídico

-1976-: Primer registro detectado de exportación de suero antiofídico. Ese año hubo una producción de 2.840 frascos de 10cc., de los cuales 170 se exportaron a Ecuador (Figura 11).

Figura 11. Informe de actividades del INS en 1976.

-1978-: Comienza el proceso de liofilización de los venenos obtenidos de distintas especies.

Detalle: Desde finales de la década de 1970 el veneno extraído de las serpientes empezó a liofilizarse para favorecer su conservación, transporte y mantenimiento. Este procedimiento consiste en extraer el agua del veneno mediante sublimación, es decir, congelándolo y luego evaporándolo, sometiéndolo al vacío; de esta forma se pasa del estado sólido al gaseoso sin hacer tránsito por el líquido y, como resultado, se obtiene un polvo que se mantiene estable por largos periodos. Antes de 1978, los venenos eran desecados, es decir, se les extraía el agua aplicando calor. «El veneno está compuesto principalmente por proteínas de acción enzimática; es decir, tienen la capacidad de destruir otras proteínas o destruirse a sí mismas. Si se deja a una temperatura ambiente entre 12 y 37 grados Celsius, empieza a desnaturalizarse y resulta siendo, como decía Juan Manuel Renjifo, un agua de panela», explica Francisco Ruiz, líder del Serpentario (Figura 12).

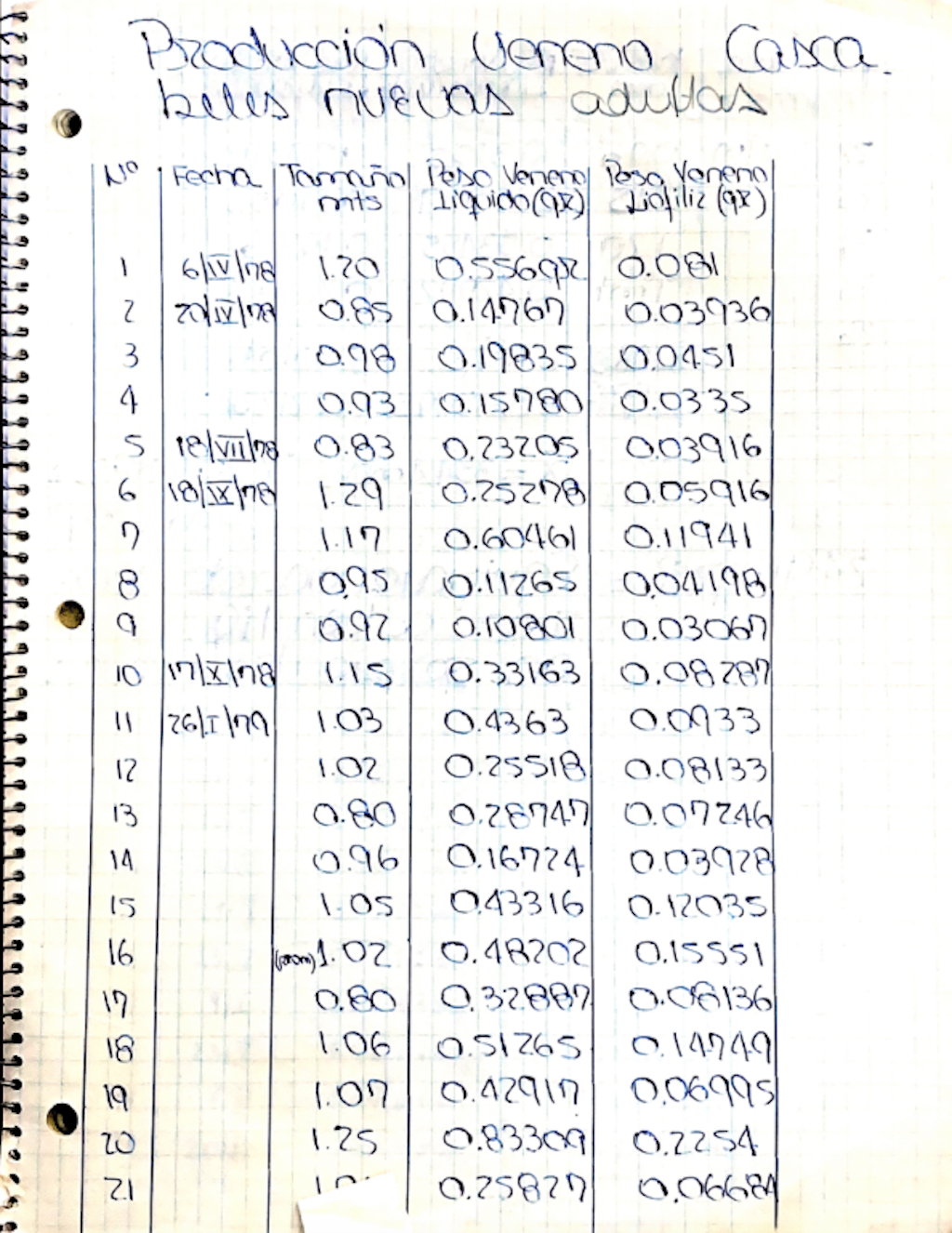

Figura 12. Foto del cuaderno de producción de ese año donde se evidencia una columna de registro del veneno liofilizado, con letra de Guiomar Caicedo.

-1981-: Reporte y análisis de caso de accidente ofídico en Barranquilla.

Testimonio de Santiago Ayerbe, pediatra y toxinólogo, fundador del Grupo de Investigaciones Herpetológicas y Toxinológicas, y del Centro de Investigaciones Biomédicas, de la Universidad del Cauca

«Desde que estaba como residente cursando mi especialización en pediatría, he estudiado el tema con una pasión febril y eso me ha permitido ayudar a salvar muchas vidas desde la distancia. Tuve una anécdota muy particular en 1981. En ese entonces estaba en el Hospital Militar Central en Bogotá y un día llaman del Hospital Departamental de Barranquilla al Instituto Nacional de Salud solicitando suero antiofídico anticoral. Entonces Juan Manuel Renjifo (director del Grupo de Sueros en ese momento) me contacta y me dice: “Santiago, nos están pidiendo un suero anticoral desde el Hospital Departamental de Barranquilla por una mordedura, pero tengo mis dudas de que haya sido por una coral porque si bien hay neurotoxicidad, el paciente está intubado y todo, la mordedura fue en la espalda. Por favor, averigua bien cómo es la cosa”.

Hablé, entonces, no con el médico sino la enfermera jefe de la UCI del hospital:

—Buenas tardes enfermera, le habla el Dr. Santiago Ayerbe. Me contactaron del Instituto Nacional de Salud sobre un caso de accidente ofídico. Cuénteme, por favor, por qué requieren suero anticoral.

—Dr. Buenas tardes, pues el paciente está paralizado y entonces eso es un veneno de coral.

—Me acaban de informar que la mordedura es en la espalda.

—Sí, es en la espalda.

—¿De casualidad sabe cuánta es la distancia entre los colmillos?

—Espere un momentico… no, pues es como de tres a cuatro centímetros.

—Bueno, para empezar, no existe ninguna coral con ese tamaño en la Costa Atlántica; la única que de golpe podría tener una mordida tres centímetros entre colmillos se encuentra en el Amazonas. Pero como yo sé que ustedes en Barranquilla tienen un zoológico, que lo dirige Roberto Tinoco, la única posibilidad es que esta persona hubiera ido al zoológico y allá tuvieran esa serpiente. Pero sería una mordedura exótica y rarísima. Y tampoco entiendo por qué lo mordió en la espalda. ¿Ese paciente venía del zoológico?”

—No. Es un muchacho de 12 años.

—Ok, entonces eso no es una mordedura de coral sino de cascabel. Y hay más detalles: una cascabel no muerde en la espalda a no ser de que el paciente se estuviera arrastrando por el piso, como pasándose por debajo de una cerca o algo, y no se hubiera dado cuenta del animal, y apenas se acercó, lo mordió. ¿Y sabe qué? Creo que a ese animal le habrían tenido que arrancar los cascabeles porque si no el muchacho la habría escuchado… a no ser que sea sordo y por eso no oyó el sonido de advertencia. Para mí esa es la causa y no me cabe ni la más remota duda de que es una mordedura de una cascabel sudamericana, cuyo veneno es neurotóxico. Por favor, aplíquele el suero antiofídico, porque me acaba de informar el Dr. Renjifo que en el hospital tienen suero antiofídico botrópico y anticrotálico, y ese es el que le tiene que poner. Póngale, por lo menos, unos seis frascos.

—Pero doctor, es que el médico aquí estuvo investigando y el veneno de la cascabel produce es hemorragia e hinchazón pero no parálisis.

—El médico está investigando en el libro de Harrison, de Estados Unidos, y en la parte de accidentes ofídicos habla del envenenamiento de las cascabeles, pero norteamericanas no sudamericanas. Entonces, en ese contexto él está equivocado. Esto es una cascabel suramericana neurotóxica, así que por favor, aplíquele el suero como le indiqué.

—Bueno doctor, yo le aviso, le agradezco muchísimo.

Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llamé por teléfono al hospital. Pedí hablar con el médico, pero me dijeron que en ese momento estaba pasando revista, entonces pedí hablar con la enfermera con la había hablado.

—¡Qué hubo!, ¿cuénteme cómo le fue con el paciente?

—Cómo le parece que el doctor dijo que no, que eso no era una cascabel, que eso era una coral y que necesitaba el suero anticoral.

—Vea sumercé, con todo el cariño que le puedo tener, usted no tiene la culpa. Pero escúcheme lo que le voy a decir: yo estoy en el Hospital Militar Central de Bogotá, voy a intentar disponer de un avión para ir a traer a ese paciente porque allá lo van a matar. Y si a este paciente le pasa algo, créame que se va a armar un problema muy grande. La situación es de ese tamaño. El médico está a punto de cometer un asesinato por soberbia y prepotencia. Dígale eso y que si quiere hablar conmigo, que me llame.

—Bueno doctor, muchísimas gracias, así será.

A las ocho de la noche vuelvo a llamar otra vez. La enfermera estaba entregando turno, a punto ya de salir, y me dice:

—Ay doctor, ¡siquiera llamó!

—Cuénteme, ¿qué pasó?”

—Pues le dije al médico su razón, él se asustó y me mandó por el suero. Le pusieron 10 frascos.

—¿Y qué pasó?

—Pues enseguida el paciente comenzó a abrir los ojos y a moverse; estaba

peleando con el tubo y lo extubamos.

—Ahh, entonces ¿se recuperó?

—Sí, se recuperó.

—Y bueno, cuénteme una cosa, ¿le preguntó de qué tamaño era la coral?

—No, cómo le parece doctor que fue así como usted dijo. El muchacho dijo que fue una cascabel a la que le habían arrancado los cascabeles, y por eso no la oyó cuando se estaba pasando por debajo de un cerco. Yo creo que al paciente lo vamos a tener un día más en observación y ya se le dará de alta.

—Bueno, le agradezco muchísimo a usted porque me hizo caso y convenció al médico.

Ese es uno de los casos más dramáticos que he tenido y hace parte de los diversos episodios en los que he apoyado al Instituto para resolver situaciones derivadas de accidentes ofídicos.

De joven, quería estudiar biología, pero en Popayán no existía esa carrera y lo más parecido era medicina, así que empecé a estudiar para ser médico. En cuarto semestre me tocó ver en el Hospital Universitario San José el primer caso de accidente ofídico. Quedé aterrado de lo que vi en ese paciente, que llegó con un envenenamiento muy avanzado. Nadie sabía qué hacer ni cómo tratar el caso; decían que había que usar el suero antiofídico que había en el hospital, que era del Instituto Butantan, pero no se sabía cómo usarlo, ni siquiera si se debía aplicar intramuscular, intravenoso o subcutáneamente. Y cuando se le consultó a un profesor él solo atinó decir que debía mirar en sus libros de medicina porque en realidad no tenía mucha experiencia. Poco más de 12 horas después el paciente murió. En ese momento entendí la preocupación de mis padres cuando de pequeño me advirtieron que debía alejarme de las serpientes.

Tiempo después empecé a hacer mi especialización en pediatría. Corría el año de 1977 y un día, mientras estaba haciendo la rotación de hematología, el jefe del departamento, el doctor Alejandro Vásquez Godoy, chileno, me dijo que debía hacer un trabajo de investigación durante los cuatro meses que duraba la rotación. Estábamos discutiendo sobre qué iba a trabajar cuando en esas entró un compañero de medicina interna que ya llevaba 15 días en el departamento y el profesor le preguntó sobre su trabajo de accidentes ofídicos. Él le respondió: “Estoy en eso profesor, yo creo que para la semana entrante le tengo algo”. Cuando escuché eso a mí se me prendieron todas las luces, y desde ese momento mi vida empieza a dar un giro de 180 grados. Me llamó poderosamente la atención y me atreví a preguntar:

—Doctor, ¿ustedes van a hacer un trabajo sobre accidentes ofídicos?

—Sí Santiago. Yo soy chileno y en Chile no hay serpientes venenosas. Cuando cursé hematología en Estados Unidos, algo aprendí sobre eso porque allí sí hay, pero desconozco totalmente lo que está pasando aquí y yo quiero que comencemos a investigar sobre ese tema.

—¿Será posible que mi compañero y yo trabajemos en eso?

—¿Por qué?, ¿te llama la atención, te gusta el tema?”

—Doctor, gustarme no. Me fascina.

—¿Y tú qué sabes de serpientes?

—Nada, absolutamente nada, pero yo, si usted me autoriza, muy pronto le estaré hablando sobre serpientes, y en otro idioma.

Entonces llamó al compañero y le preguntó si podía admitirme en su trabajo, a lo que inmediatamente él respondió que sí. Yo le agradecí al doctor, y al hablar con mi colega me dijo que la verdad no había hecho nada porque no le interesaba, le parecía un ladrillo el tema. Yo simplemente le respondí que no se preocupara, que íbamos a hacer el trabajo. Le planteé lo que tenía en mente sobre cómo llevar a cabo el estudio y a él le pareció muy bien. Fui enseguida al archivo del hospital y le pedí a la coordinadora, que era amiga mía, que me ayudara a conseguir las historias clínicas de accidentes ofídicos de los últimos cinco años. En esa época no había nada sistematizado, pero lo cierto es que en cuestión de una hora me entregó un cartapacio de 46 historias clínicas.

Recogí esos documentos y me fui al laboratorio de hematología. Cuando el doctor Vásquez Godoy me vio me preguntó que qué era lo que tenía en mis manos, y yo le dije. De repente, abrió los ojos y me dijo: «Oye Santiago, pero vas como rápido, ¿no?» Y yo simplemente le dije: “No doctor, aquí hay mucho por hacer”. A partir de ese momento, con mi compañero comenzamos a leer historia por historia. Hicimos una gran ‘sábana’ de hojas cuadriculadas tamaño oficio que pegamos con cinta y comenzamos a hacer un cuadro con diferentes variables. Me fui al Museo de Historia Natural del Cauca para ver libros y algunas revistas sobre ofidismo, y ahí empezó a desarrollarse mi pasión por el estudio del tema hasta formarme profesionalmente como toxinólogo en Brasil.

Gracias a Dios he podido ayudar a muchas personas que me consultan desde muchos lugares del país, a cualquier hora, y para mí es una gran satisfacción poder analizar cada caso y dar una orientación clínica (Figura 13)».

Figura 13. Izquierda: Santiago Ayerbe buscando serpientes en la selva del Vaupés con Hollman Miller (esqueleto blanco y pantalón azul) y dos guías de la comunidad de Trinidad Tiquié, el 30 de noviembre de 2006. Derecha: Santiago Ayerbe manipulando una víbora de pestaña del complejo de especies

Bothriechis schlegelii.

-1985-: Se adecúa un serpentario provisional en la sede central del INS, en Bogotá, debido a las dificultades generadas para acceder y mantener el Serpentario de Armero, tras el desastre natural que afectó a este municipio tolimense (Figura 14).

Detalle: Las imágenes de la destrucción causada por la avalancha de lodo tras el deshielo del Nevado del Ruiz, que erupcionó en noviembre de 1985, permanecen en la memoria de todos los colombianos. Pero hay un hecho que pasó de largo: las implicaciones que ese desastre natural provocó en el Serpentario Bernardo Samper, de Armero, conocido como Serpentario de Armero, el más grande y diverso de Colombia. Este permaneció incólume porque la capa de lodo en ese punto no sobrepasó el medio metro, pero los animales allí albergados empezaron a morir de hambre porque el personal que estaba a su cargo tuvo que evacuar la zona tan pronto como pudo. El Instituto se quedó sin su fuente primaria de obtención de venenos para la producción de suero antiofídico.

«Un mes después de la tragedia se inició el traslado de los sobrevivientes: la mayoría de las serpientes y un grupo de monos

Aotus spp utilizados para la investigación en malaria», se narra en el libro Vigilantes de la Salud, del INS. ¿A dónde fueron a parar? A la Avenida El Dorado en Bogotá. Allí, en la sede principal del Instituto Nacional de Salud, se adaptó un espacio para las sinuosas criaturas, ante el espanto de muchos y el regocijo de quienes tenían la noble labor de crear antídotos contra su ponzoña.

Aunque se trataba de un lugar provisional, pues no tenía las condiciones ideales de temperatura y humedad para su estadía, pasaron décadas antes de ser trasladadas, en 2011, a una casa propia: la Hacienda Galindo y Ocho Ríos, en el municipio de Bojacá, Cundinamarca (ver Capítulo 8).

Figura 14. Foto del serpentario provisional ubicado en las instalaciones de Bogotá del INS. En sus orígenes, las serpientes eran hospedadas en cajas de madera con puerta corrediza. Posteriormente se acondicionaron en cajas de aluminio con tapa acrílica (izquierda), un tipo de albergue que resultaba demasiado frío para los ofidios; por esta razón después se optó por acomodarlos en cajas plásticas (derecha), lo que les da mayor bienestar y permite tener una mejor asepsia de su hábitat en cautiverio.

Testimonio de Juan Manuel Renjifo, ex coordinador Grupo Sueros del Instituto Nacional de Salud

«Cuando ocurrió la avalancha fuimos en helicóptero para allá. Desde que ingresé al Instituto, en 1974, tuve a mi cargo el Serpentario de Armero, pues ese era nuestro centro de acopio de culebras provenientes de esa región del país. Desde el aire noté que al serpentario como tal no le había pasado nada. El lodo llegó solo hasta donde estaban una parte de los ratones, que, además, tenían jaulas altas; de resto, nada.

Semanas después las trasladamos a Bogotá, y con el tiempo logré que permanecieran en cajas separadas y que me pusieran aire acondicionado en la habitación en la que estaban. En Armero mi intención era albergarlas en jaulas individuales, pero no fue posible porque el serpentario estaba construido a imagen y semejanza del del Instituto Butantán en Brasil: eran unos galpones cubiertos con unos domos transparentes a modo de vitrina turística, donde las culebras convivían unas entre otras; de hecho, aún existen. El problema de tenerlas así era que no se podía hacer ningún control sanitario, es decir, las enfermas se mezclaban con las sanas. No por nada uno de nuestros mayores dolores de cabeza eran las garrapatas que tenían.

En el Serpentario de Armero teníamos ejemplares de San Juan de Rioseco, Lérida, Mariquita, Guayabal y toda la zona alrededor. Pero como también era crucial tener culebras de otras regiones del país —para tener variedad de venenos y, por ende, antivenenos— asumí personalmente esa labor porque no podía llamar a nadie por teléfono para decirle «¡mándeme culebras!»; si lo hacía la respuesta era obvia: «¡está loco!, venga y cójalas». Fue así como recorrí y conocí todo el país, y en unos de esos periplos hasta me encontré una cobra que tenía un señor en Manizales.

Me acuerdo de una vez que nos fuimos Rodrigo Ángel (médico antioqueño con vasto conocimiento sobre el ofidismo en Colombia), Roger Bolaños (el fundador del Instituto Clodomiro Picado) y yo. Las capturábamos y las metíamos en unas cajas de madera tríplex con puerta corrediza que mandé a hacer con Silvio, el carpintero».

Testimonio de Santiago Ayerbe, pediatra y toxinólogo, fundador del Grupo de Investigaciones Herpetológicas y Toxinológicas del Centro de Investigaciones Biomédicas, de la Universidad del Cauca

«A Juan Manuel Renjifo lo conocí en 1980 y él se constituyó en mi profesor y guía de investigación sobre serpientes. Juntos empezamos a hacer salidas de campo para hacer recolectas y aprendí muchísimo en términos biológicos sobre estos animales. Luego yo, desde el Cauca, empecé a enviarle por vía aérea hacia Bogotá las serpientes que recolectaba para contribuir en el proceso de producción de sueros antiofídicos, cuya capacidad de neutralización en los pacientes de esta región era una maravilla porque en su fabricación se usaban toxinas de ejemplares locales. Los despachos los hacíamos por Intercontinental de Aviación, que no nos cobraba el envío, pero las cajas había que entregarlas dos horas antes de que llegaran los pasajeros para evitar reacciones de pánico. Solo había un vuelo diario desde Popayán.

Juan Manuel fue un gran maestro para mí en el ofidismo, un tema del que desde pequeño sentí una atracción inusitada. Mi interés por la herpetología viene desde la infancia, particularmente desde 1957, cuando vi una fotografía de un

Tiranosaurio rex que me había traído mi papá del Museo Americano de Historia Natural. En ese proceso de indagación sobre lagartos encontré las serpientes, y me llamó mucho la atención que estos animales, pese a no tener extremidades, se desplazaban a veces más rápido que los lagartos mismos. Llevé algunas serpientes a casa y eso me generó problemas porque mis papás me dijeron que representaban un gran riesgo, que mejor me dedicara a estudiar a las aves, cosa que hice. Sin embargo, en lo profundo de mí, ese gusto permaneció intacto.

Yo siempre tuve algún grado de dificultad para el aprendizaje. Durante la carrera hubo temas médicos que me costaron mucho comprender y no era muy bueno para la memoria, pero todo lo que leía sobre ofidismo lo absorbía como una esponja, era una cosa impresionante, lo entendía con una facilidad única, como si toda la vida ese conocimiento hubiera estado esperándome».

Testimonio de Francisco Ruiz, líder del Serpentario

«La primera vez que fui al serpentario tuve una reacción inesperada: las serpientes no me produjeron susto, no sentí pánico; realmente, me parecieron hasta bonitas… sus escamas, su boca, su longitud… Lo único que hice fue tomar nota. En ese entonces, 1993, yo trabajaba en el laboratorio de Inmunogenética de la Subdirección de Investigación del INS con micos del género

Aotus. Pero un día llegó a mi oficina Juan Manuel Renjifo, fumando y rascándose la cabeza, a decirme:

—Pacho, hermano, se me están muriendo las cascabeles.

—Yo sé de micos, pero nada de serpientes.

—Pero usted es veterinario, ¡cómo no va a saber!

—Pues no, no sé.

En ese momento acababa de tomarles muestras de sangre a varios primates; me quedé mirando su cara de preocupación y le dije:

—Pero bueno, yo voy y miro con mucho gusto. No tengo idea de serpientes, pero podría consultarle a alguien.

—¡Listo manito!

Él siempre le decía a uno “manito”. Entonces me llevó al serpentario del Instituto, un espacio adecuado dizque provisionalmente en 1985 a raíz de la tragedia de Armero, pero funcionó allí hasta diciembre de 2011, o sea, 26 años. Eran dos salas: una grande y otra como un tipo de sótano pequeño, en donde además había un pequeño baño. Yo jamás había visto una serpiente, soy bogotano, citadino puro. Y como no sabía nada, pues consulté a quien creía que sí sabía: Jorge Gardeazábal, del zoológico de Cali, donde yo había hecho una inolvidable pasantía tras culminar la carrera de médico veterinario en la Universidad Nacional, y donde me encontré con lo mío, los animales silvestres, porque nunca me sentí cómodo con la medicina de animales domésticos. Jorge es una persona maravillosa, brillante, un gran maestro y, para la época, el veterinario que más sabía de manejo y medicina de fauna silvestre en el país.

Lo llamé, le describí el panorama de las serpientes en el Instituto y él me dio unas instrucciones claras y precisas: ‘Acuérdese de la medicina poblacional, eso es lo que hay que aplicar ahora, así que separé los animales que están en buen estado y déjelos abajo, en cajas independientes, dentro de recipientes separados y con pinzas de manejo separadas; y a los animales enfermos clasifíquelos en menos graves, más graves y moribundos. Aprovechemos que está en el Instituto y haga unos hisopados para tomar unas muestras y mándelos a microbiología. Mientras tanto, arranquemos con un antibiótico de esos que le pegan a todo, de amplio espectro’.

Pues me amarré los calzones y Juan Manuel le indicó al técnico del serpentario para que me ayudara; un gran señor, realmente a él es a quien le debo el aprendizaje de la manipulación de serpientes. Se llama Arquímedes González, un paisita veterano, muy juicioso y trabajador, amante como ningún otro de las serpientes, al punto que distinguía a cada una, les conocía su personalidad, sabía a la perfección cual era la escapista, la agresiva, la relajada y cómo se debían manipular. Con su ayuda y la guía de Jorge Gardeazábal empezamos a hacerles el tratamiento. Efectivamente alcanzamos a salvar un grupo de serpientes, otras se murieron. Y por ahí comenzó mi carrera de culebrero.

Debo confesarlo con toda sinceridad: para mí fue un gran desafío aprender todo sobre serpientes, es decir, sobre especies, distribución y, por supuesto, su correcta manipulación. En el serpentario el sistema de ventilación y el humidificador eran deficientes y con fallas recurrentes, así que tocaba rociar agua en las dos salas donde estaban ubicadas, en la mañana y en la tarde, para garantizar la humedad. Iba los sábados con frecuencia a realizar esa labor y, de paso, sacaba serpientes y practicaba la forma de sujetarlas, yo solo, a riesgo. Por fortuna, nunca me pasó nada.

Poco tiempo después, en 1994, se pensionó Carlos Cáceres, el veterinario que estaba a cargo de los caballos empleados en la producción de suero. Durante dos años su labor fue asumida por otros veterinarios, pero a la postre estos también dejaron sus cargos así que Juan Manuel me buscó de nuevo, en 1996, para que lo ayudara. Me hizo una propuesta.

—Pacho, a usted le fue bien con las serpientes. Ya sabe cómo se mantienen y cómo se ordeñan. Yo quiero que haya un profesional que maneje el proceso de manera integral, es decir, los venenos, las serpientes y los caballos, y no como lo estamos manejando ahora, que es que nosotros alistamos los venenos para inyectar a los caballos, los ponemos en una nevera, el veterinario se los lleva, inyecta a los caballos, al mes y medio me trae sangre de caballo, nosotros hacemos la prueba de titulación, le decimos cuáles caballos desarrollaron respuesta inmunológica deseada y le pedimos que le saque sangre a esos animales. Eso no es práctico y tenemos problemas de comunicación con el bioterio; para evitar eso hay que abordar el proceso de manera integral.

—¡Uy!, ¿será que sí?

—Sí, hágale, usted lo puede hacer, por eso es veterinario. Si ya les mete la mano a las serpientes seguro que manejar los caballos no va a ser difícil… Además, le voy contando que el proyecto de los primates se va a acabar y usted se va a quedar sin trabajo.

Me las cantó y yo quedé pensativo. No quería quedarme sin qué hacer, y aunque empezaban a apasionarme las serpientes no tenía idea del manejo de equinos porque hasta el momento me había concentrado solo en citogenética con micos nocturnos. No obstante, decidí aceptar el reto avalado por Moisés Wasserman, el director de entonces, y así llegué a la Hacienda Galindo y Ocho Ríos, a la que se accede por la Base Aérea de Madrid hasta llegar a la vereda Cortés, jurisdicción de Bojacá. No hubo tiempo de empalme con el anterior veterinario, por lo que mi entrenamiento con los caballos lo recibí del técnico, Evangelista Salazar, otro gran ser humano que había aprendido bastante bien sobre inmunizaciones, sangrías y demás fases inherentes al proceso. Cuando el Instituto compró la hacienda en 1975 él era el administrador, y decidió quedarse trabajando con el Instituto hasta pensionarse.

Yo le confesé que sabía muy poco de equinos en general y menos sobre producción de plasma hiperinmune en particular. Pero él, amable como siempre, me dijo: ‘Tranquilo doctor, yo lo apoyo en lo que usted necesite’. Lo primero que hizo fue mostrarme las historias que tenían los caballos, y yo me dediqué a leerlas con juicio. Los dos primeros años fueron de mucha lectura y de ir involucrándome poco a poco en el proceso, bajo la guía de él, cuya pericia para manejar los caballos era apabullante. Tenía los brazos fornidos como los de Mike Tyson y una fuerza increíble. Con Juan Manuel Renjifo, Jaime Ramírez y María Cristina Forero fui estructurando la parte básica de las serpientes —la toma de venenos, su manejo y control, las pruebas biológicas y la preparación de los inóculos—, mientras que el trabajo en la Hacienda Galindo con los caballos —inyectarles veneno de manera controlada para que desarrollen una respuesta inmunológica, realizar la sangría y obtener el plasma hiperinmune— se lo debo a Salazar. Mirando en retrospectiva ha sido una labor muy bonita y de la cual nos sentimos muy orgullosos»

-1994-: Funcionarias del INS viajan al Instituto Butantan de Brasil para recibir capacitación en la producción de sueros antiofídicos.

Figura 15. Funcionarias del INS viajan al Instituto Butantan de Brasil . (Izquierda) Copia del informe que realizaron las funcionarias del Grupo de Sueros del INS. (Derecha) Fotos en la que observan algunas de las muestras que trajeron desde Brasil para tomar como modelo en la producción local.

Testimonio de María Carlina Castillo, coordinadora del Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico de la división de Producción de Biológicos, del INS

«Ese entrenamiento en producción y control de calidad para la producción de sueros hiperinmunes nos abrió un panorama más real y muy amplio del grado de exigencia para hacer la trazabilidad de la producción y el control de calidad, en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Fueron tres meses en los que tuvimos la oportunidad de acompañar todas las etapas y pasos involucrados en la producción y el control de los sueros hiperinmunes.

Yo tenía 27 años cuando viajamos y fue la primera vez que a mi alrededor solo escuchaba portugués. El primer día no entendí absolutamente nada, y por supuesto en esa época no existían las herramientas tecnológicas que hoy conocemos y que están disponibles, como los traductores. De hecho, la emoción que sentí cuando recibí un mensaje en español es inolvidable: era un fax que mi familia me había enviado con un cálido saludo. Poco a poco, fui cogiendo el ritmo del idioma y ya después terminé con un portuñol bastante fluido (Figura 15).

En su momento, quien lideraba la producción en el Instituto Butantan era José Roberto Marcelino, y durante todos estos años hemos seguido conversando. Nos volvimos a encontrar en el 2010 y 2013; él siempre ha sido una persona muy amable y disponible para apoyar y atender cualquier inquietud».

-1998-: El INS obtiene el registro sanitario por 10 años para fabricar y comercializar sueros antiofídicos, de parte de la Dirección de Vigilancia y Control, División de Productos Bioquímicos, del Ministerio de Salud.

Figura 16. Foto de los documentos que certifican registro sanitario por 10 años para fabricar y comercializar sueros antiofídicos.

-2002-: El INS publica el libro Accidente por animales venenosos, editado por el médico toxinólogo Daniel Pineda, quien describe con detalle qué ocurre en los accidentes ofídicos y hace una revisión de la literatura sobre venenos, tipos de serpientes y sus conductas, tratamientos y mecanismos de prevención.

-2009-: El INS recibe de parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) el certificado por cinco años de Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica (BPM) de sueros hiperinmunes (incluido el antiofídico; Figura 17).

Figura 17. Foto de la resolución que otorga la certificación por cinco años de Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica.

-2010-: El Grupo de Sueros implementa tener un control negativo del plasma o suero equino dentro del esquema de pruebas para determinar la eficacia de los anticuerpos producidos por los caballos

Detalle: En el proceso de producción de suero antiofídico es fundamental realizar las pruebas biológicas de dosis letal cincuenta (DL50), que determina la toxicidad de los venenos, y la dosis efectiva cincuenta (DE50), destinada a valorar la capacidad neutralizante del suero o plasma de un caballo frente a los venenos de control, para saber si el animal puede ser o no un donador efectivo.

Para ello se mezclan, dentro de varios tubos de ensayo, cantidades variables de solución salina y plasma equino con una misma dosis de veneno, para crear, en conjunto, diluciones seriadas. Luego se incuban a 37 grados Celsius para que se dé la reacción antígeno-anticuerpo (veneno-plasma del caballo). Posteriormente, esas mezclas se llevan al bioterio para inocular a los ratones.

De cada tubo se inoculan cinco ratones por vía intraperitoneal, y a cada uno se le inyecta la misma cantidad de sustancia. Al margen hay otros cinco ratones que ofician como controles positivos, es decir, a los que se les introduce una combinación de veneno y solución salina, y por ello, indefectiblemente, morirán. Como todos los tubos de las diluciones seriadas tienen la misma cantidad de veneno eso significa que los ratones que sobreviven lo hacen porque el suero del caballo desarrolló los anticuerpos necesarios para neutralizar el veneno. Así se logra determinar el nivel de títulos (anticuerpos) que logra producir un caballo, y esa potencia se traduce en la cantidad de veneno que neutraliza un mililitro de plasma equino.

Desde el 2010 se implementaron, adicionalmente, controles negativos, es decir, a un grupo de ratones se les inocula solución salina y a otro grupo plasma. Con esto se verifica que estas dos sustancias son inocuas para los ratones y que el operador realiza de manera correcta la inyección intraperitoneal, por lo que estos animales no deberían morir (Figura 18).

Figura 18. La prueba se realiza en tubos de ensayo que tienen volúmenes de 6mL, cada uno. Los del 1 al 7 son diluciones seriadas con cantidades variables de solución salina y suero equino y una cantidad fija de veneno. Esto en conjunto, forma una suspensión que se ve más lechosa en el tubo 1 y disminuye gradualmente hasta el 7 debido a reacción entre el veneno y las inmunoglobulinas (IgG) del plasma de caballo: a mayor IgG mayor apariencia lechosa. El tubo «A» tiene solo solución salina y el tubo «B» tiene solo suero equino, y ambas constituyen los controles negativos. Entre tanto, el tubo «C» tiene solo veneno, y es un control positivo.

-2011-:Se inaugura la nueva y definitiva casa de todas las serpientes del INS: el Serpentario de la Hacienda Galindo y Ocho Ríos (Figura 20).

Figura 19. Foto del momento de traslado de las serpientes desde la sede central del INS, en Bogotá (Izquierda), hacia la Hacienda Galindo y Ocho Ríos, en Bojacá (Derecha).

Testimonio de Mónica Sarmiento, veterinaria líder del serpentario del INS

«Este serpentario fue concebido como un laboratorio, pues de aquí salen los insumos para la fabricación de suero. Por ello, todo está diseñado para mantener las condiciones de asepsia necesarias para un producto biológico. Cada serpiente vive dentro de una caja plástica que es sometida a un proceso riguroso de limpieza y desinfección cuando se requiere su cambio, como, por ejemplo, después de hacer sus necesidades fisiológicas. Dentro de sus ambientes se mantiene un recipiente con agua para su consumo y, en algunas cajas, un termohigrómetro para chequear constantemente su temperatura y humedad. Aunque en la vida silvestre muchas estarían escondidas o mimetizadas en sustratos naturales como hojarasca, troncos, arbustos y árboles, aquí en cautiverio no usamos esos elementos porque sería muy complicado desinfectarlos y cambiarlos por unos nuevos.

Figura 20. Panorámica de las instalaciones del Serpentario en Hacienda Galindo (izquierda). Caballos destinados a la producción de suero siendo examinado por Francisco Ruiz (derecha).

En su reemplazo utilizamos un sustrato que ya tenemos estandarizado y es una mezcla de viruta importada de álamo o de arce estéril con vermiculita, la cual es mezclada con agua para incrementar la humedad relativa en los encierros y llegar al 80% o más de humedad; para los elápidos o corales implementamos una capa más profunda del mismo sustrato. Este acondicionamiento les permite a las corales esconderse y literalmente ‘nadar’ dentro de este ambiente, el cual les asegura poder ocultarse de sus predadores, minimizando el estrés y logrando mayor confort. Si no creáramos estas condiciones estas especies tendrían problemas de retención de muda, no comerían y se enfermarían fácilmente hasta morir. Por eso, hemos hecho todas estas adaptaciones.

Para el grupo de las mapanás, tayas o

Bothrops en general, usamos el mismo sustrato, y a las que son arborícolas les proporcionamos ramas que les sirvan de percha. Hemos evidenciado que estos ajustes han sido muy importantes porque su estancia en cautiverio ha mejorado en tiempo y bienestar animal.

En el caso de las cascabeles, como no tienen tantos reparos en estar expuestas y se encuentran en hábitats secos, los ambientes que les construimos no tienen vermiculita; así mismo, están alojadas en la zona más cálida del serpentario, que conserva una temperatura promedio de 26 grados Celsius.

Cada vez que ingresa un animal a la colección entra en cuarentena y observación, durante tres meses. Durante ese periodo se mantiene separado de la población general para evaluar si está enfermo o presenta signos y síntomas de alguna patología, si recibe o no el alimento, si hace los cambios de muda de forma correcta, entre otras situaciones. Finalizado ese trimestre, se desvenena. Si al cabo de ese tiempo manifiesta alguna condición que no compromete su vida, pero tampoco evoluciona, permanece en cuarentena. Entre tanto, si hay alguna serpiente que ya hace parte de la colección, pero presenta lesiones —generalmente de piel—, la pasamos a cuarentena hasta que se reestablezca su estado de salud.

Salvo en los días de alimentación, ordeño de veneno, chequeo médico o cambios de encierro, el serpentario permanece a oscuras o con una luz muy tenue. No obstante, todas las mañanas se hace un recorrido de inspección y registro de novedades.

Estos son animales silvestres de hábitos solitarios que no están acostumbrados a que se les manipule, se les restrinja con ganchos, pinzas o manos, se les levante, se les estire y se les opriman las glándulas para desvenenarlas. Para ellas resulta incómodo y altamente estresante, pero es una incomodidad que pasa al cabo de unas horas, cuando vuelven a su encierro primario, quedando enrolladitas y tranquilas. El éxito de la técnica consiste en manipularlas lo menos posible y en el menor tiempo para que estas intervenciones no deriven en una enfermedad o muerte. Al tener serpientes tan longevas como las que tenemos hoy en día (por ejemplo, una coral de 8 años y medio en cautiverio), podemos constatar que hemos refinado mucho el proceso de tenencia y mantenimiento de los ejemplares bajo nuestro amparo (ver Capítulo 8).

Antes de ingresar al Instituto yo no tenía ni idea de serpientes porque estaba dedicada al manejo médico veterinario de caballos, pero aprender sobre ellas ha sido increíble, muy desafiante y no exento de riesgos. De hecho, solo cuatro meses después de haber empezado a trabajar en el serpentario fui mordida por una

Bothrops asper del Chocó, en la yema del índice izquierdo. Ocurrió el 27 de enero del 2014.